" Grands maîtres et petits maîtres

de la musique symphonique "

une promenade musicale.

Par Jean Roussaux

Par Jean Roussaux

Introduction

La musique symphonique est produite par l'orchestre symphonique, ou encore philharmonique,

qui est composé des trois familles d'instruments : les cordes, les instruments à vent : flûtes, clarinettes,

hautbois, bassons et cuivres et les percussions.

La composition des orchestres a beaucoup varié jusqu'à la fin de la période baroque avec de multiples sinfonias et

concerti grossi comme les brandebourgeois de Bach. Mais on peut considérer que l'orchestre symphonique trouve

ses origines au XVIIIème siècle avec Mozart et Haydn. La composition de l'orchestre changera au XIXème par l'introduction de

nouveaux instruments et par l'augmentation du nombre des musiciens qui peut devenir pléthorique comme dans la Symphonie

funèbre et triomphale de Berlioz ou la Symphonie des mille de Gustav Mahler.

La musique symphonique englobe non seulement la symphonie mais aussi le concerto avec soliste (piano, violon, alto,

violoncelle, clarinette..), les poèmes symphoniques comme ceux de Liszt ou de D'Indy, les suites d'orchestre, les ouvertures

et les extraits symphoniques d'airs d'opéra ou de ballet. Il s'agit donc d'une nébuleuse aux limites incertaines qui

représente une étape importante de l'évolution de la musique occidentale et qui représente la majorité des œuvres présentées

dans les concerts.

1 Les précurseurs

Les précurseurs de la musique symphonique sont Haydn et Mozart mais on peut y ajouter Beethoven.

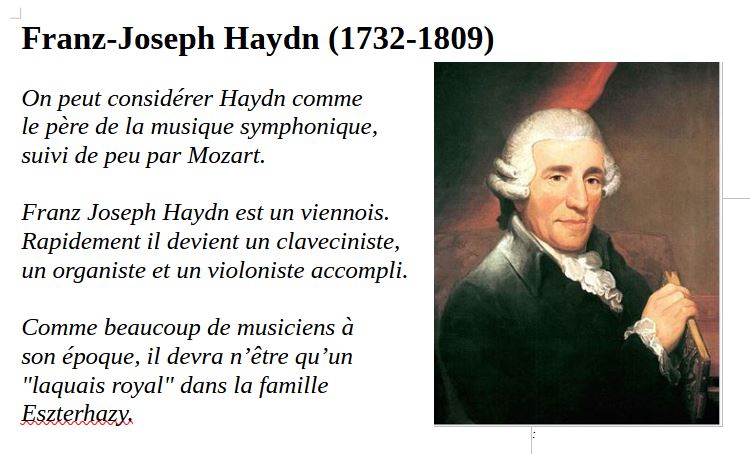

Franz-Joseph Haydn (1732-1809)

Haydn fait ses premières armes à la maîtrise de la cathédrale Saint-Etienne de Vienne et devient un organiste et un violoniste

accompli mais comme beaucoup de musicien de son époque, il devra n 'être qu'un « laquais royal » d'abord chez un baron

viennois et un comte bohémien puis pendant près de 32 ans dans la famille Esterhazy. Il s'accommoda d'abord des contraintes

imposées par sa charge : repas à la table du personnel, livrée de domestique et surtout perte de sa propriété artistique.

Mais devant son talent le prince Nicolas lui rendit rapidement la liberté.

Malheureusement Haydn restait attaché à une femme acariâtre et stupide qui détestait la musique. Il s'accorda quelques

compensations avec une petite cantatrice napolitaine de 19 ans, mariée à un violoniste, acceptant avec sa philosophie

coutumière les infidélités multiples de la jeune chanteuse.

Sa réputation de grand compositeur franchit les frontières et Haydn se rendit à Londres où il fut accueilli comme un grand

seigneur par le Prince de Galles. Il resta 18 mois en Angleterre, il en rapporta la plupart des fameuses Symphonies

londoniennes. Haydn entretint les meilleures relations avec Mozart. Il n'en fut pas de même avec Beethoven qui suivit

l'enseignement de Haydn et prétendit n'en avoir rien appris.

Sur la fin de sa vie, Haydn est devenu un musicien célèbre, ayant acquis une jolie fortune, auteur de quatuors, d'oratorios

comme La Création ou Les Saisons et de 104 symphonies*. Il meurt de vieillesse quand les troupes françaises entrent à

Vienne le 31 mai 1809.

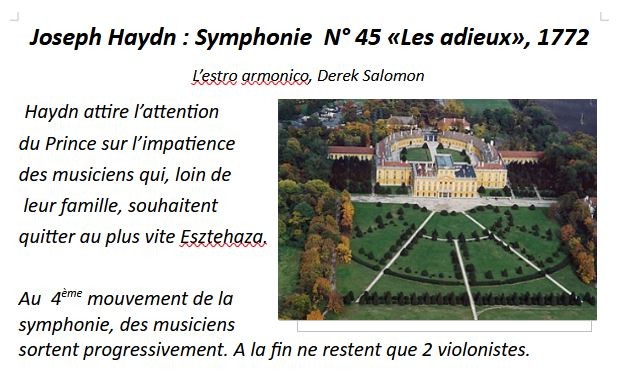

La symphonie 45, les Adieux est une sorte de grève des musiciens mécontents de leur maître.

* Au début Haydn ne dispose que de petits orchestres, une quinzaine de musiciens. Ce n'est qu'à Londres qu'il disposera d'un effectif plus important : 16 violons, 4 altos, 3 violoncelles, 4 contrebasses, flûte, hautbois, basson, trompettes et timbales.

Wolfgang-Amadeus Mozart (1756-1791)

Son père, Léopold, a déjà eu 7 enfants mais un seul est vivant, c'est Marie-Anna dite Nannerl. Tout le monde connaît ce que

furent les premières années de la vie de Mozart, depuis la première tournée par Munich, Linz et Vienne avec l'invitation à

Schonbrunn qui le conduit sur les genoux de l'Impératrice Marie-Thérèse, jusqu'à son voyage à Paris, 16 ans plus tard, en

1778, l'année même du décès des philosophes Voltaire et Rousseau.

A Paris il ne rencontre pas les succès escomptés et malheureusement il perd sa mère, morte d'une brève maladie dans une

chambre d'hôtel. Entre-temps il aura fait des tournées dans les Pays-Bas, en Angleterre, en Italie et en France, où il est

reçu à Versailles. En voyage ou à Salzbourg, il composera sans cesse, si bien qu'à 22 ans il a déjà produit plus de 300

œuvres. Il en composera autant pendant les 14 années suivantes dont des chefs-d'œuvre :

Les Noces de Figaro, Don Giovanni, Cosi fan tutte,... et les dernières symphonies. Et malgré ses succès, toute sa vie

sa situation financière restera précaire.

On ne peut parler de l'homme-Mozart sans évoquer le film Amadeus de Milos Forman (1984) qui a certainement fait plus pour

faire connaître Mozart que tous les concerts et les enregistrements. Musicien génial, Mozart n'a guère d'intérêt pour la

littérature, la philosophie et l'actualité politique de l'époque. Ce n'est pas un intellectuel, il a même une propension à

faire des farces stupides, à raconter des histoires graveleuses et à rire sottement de la moindre bêtise. Pourtant il est

d'un naturel inquiet, soucieux de sa santé, complexé par sa petite taille. Il a besoin d'amour et tombe éperdument amoureux

d'une jeune et talentueuse cantatrice Aloysia Weber avec qui il pensait se fiancer. Mais celle-ci le repousse. De dépit,

peut-être, il se marie avec la sœur d'Aloysia, Constance. Le couple restera stable malgré quelques infidélités réciproques.

Au cours de sa dernière année, 1791, Mozart, épuisé et dans une situation matérielle déplorable, n'en continue pas moins à

composer : c'est La flûte enchantée, la Cantate maçonnique et le fameux Requiem qui reste inachevé. Le film de

Forman dramatise la commande du Requiem et les obsèques de Mozart qui sont bouleversées par une violente tempête. Jeté à

la fosse commune le corps de Mozart ne sera jamais retrouvé.

Ce compositeur génial a laissé un nombre d'œuvres considérable : opéras, divertissements, sérénades, messes, concertos pour

tous les instruments et 41 symphonies qu'on peut trouver un peu répétitives, ce qu'explique leur grand nombre. D'ailleurs,

après Mozart les compositeurs du XIXème siècle n'en produiront plus qu'un nombre réduit.

Dans la symphonie Prague la pensée Mozartienne s'exprime par une sûreté d'écriture parvenue à son sommet.

Ludwig Van Beethoven (1770-1827)

Sa renommée traverse les frontières. Sa musique incarne un idéal d'universalité. Et pourtant rien ne préparait le petit

Ludwig à un destin hors du commun : sa formation musicale est chaotique et sa culture négligée : il était, parait-il,

incapable de faire une multiplication. Il pourra néanmoins s'épanouir à Vienne dans le climat artistique qui règne autour

des Habsbourg. On admire son talent d'improvisateur au piano. On voit déjà en lui le successeur de Haydn et Mozart.

Au début du XIXème siècle, Beethoven compose ses premières symphonies dont la troisième, «Eroiqua» , qui célébrait

Bonaparte, le libérateur des nations européennes. Il supprimera la dédicace lorsque Bonaparte sera couronné empereur en 1804.

A cette époque déjà Beethoven manifeste des troubles auditifs et il se rendra compte qu'il devient irrémédiablement sourd.

Dès lors son comportement va changer, on le croit misanthrope, en fait il se renferme dans sa surdité qui deviendra totale

en 1816. Certains de ses biographes décrivent le Beethoven de cette époque « comme une épave syphilitique, aux habits élimés

et poussiéreux, un harpagon gémissant sur sa misère » alors qu'il avait des revenus confortables. Certes, il avait eu quelques

déboires : à partir de 1816 le public viennois s'était détourné de lui pour tomber dans les bras de Rossini. Pourtant

La messe solennelle et la 9ème symphonie obtiendront un beau succès.

Avec les femmes Beethoven est une énigme : Il s'éprend de jeunes élèves telles Eléonore de Breuning à Bonn, de Thérèse de

Brunswick, de Bettina Brentano et de quelques autres mais aussi de la cantatrice Magdalena Willmann et de dames de

l'aristocratie. Mais on ne lui a connu aucune liaison durable : des petits amours passagers ou de grands élans passionnels

sans lendemain. Peut-être se réfugiait-il alors dans un culte ingénu de la chasteté.

De sa musique on retiendra des ouvertures, comme Léonore, des musiques de scène, comme Prométhée, des concertos pour piano

ou violon, deux messes et un oratorio, des sonates et de la musique de chambre, Beethoven produisit 9 symphonies*. Les plus

connues sont la 5ème dont le début, frappé sur les cymbales, ponctuait les émissions de la BBC pendant la guerre, la 6ème,

« pastorale » se veut plus illustration des sentiments qu'une peinture musicale ; l'accueil en fut tiède mais le film Soleil

vert en a fait une belle utilisation et tout le monde la reconnaît. La 7ème, de 1812, n'est pas si mal baptisée par Wagner d'

« apologie de la danse ». Quant à la 9ème qui fut longuement mûrie, elle se clôt par l'hymne à la joie de Schiller. Sa

création eut lieu le 7 mai 1824 sous la direction du compositeur et avec grand succès. Un extrait est l'hymne européen.

Aux obsèques de Beethoven, il y avait un porteur de cierges : Franz Schubert.

La symphonie n°7 date de 1812. Elle fut écrite probablement au moment de son amitié amoureuse pour la jeune Bettina Brentano.

Elle fut présentée en 1813 à Vienne.

* Chez Beethoven, la symphonie bénéficie des modifications qu'il apporte à l'orchestre : nouvelle utilisation des timbales, elles ne marquent plus seulement le rythme mais deviennent expressives par elles-mêmes, accroissement du rôle des cordes et utilisation d'instruments nouveaux comme le trombone ou le triangle.

2- La musique allemande

Les précurseurs de la musique symphonique sont allemands. Certes Haydn et Mozart sont nés autrichiens mais jusqu'en 1860-1870,

il est impossible de distinguer musique autrichienne ou allemande, d'ailleurs Mozart se déclarait allemand bien que né à

Salzbourg.

Au XIXème siècle la musique symphonique est illustrée d'abord par Schubert et Weber, puis par les romantiques Mendelssohn,

Schumann et Brahms.

Johannes Brahms (1833-1897)

Ce musicien Hambourgeois fut lancé sur la scène musicale par Schumann. Ce barbu était un sage chez lui pas de boursoufflures

liées à un romantisme exacerbé comme chez Liszt ou Wagner. Hugo Wolf, un moderniste, l'exécutait d'un trait : « il y aurait

plus d'esprit dans un coup de cymbale de Liszt que dans toutes les symphonies de Brahms ».

Brahms déroula sa vie modestement à Vienne, dirigeant quelques orchestres, composant de la musique de chambre et quelques beaux

morceaux de musique symphonique. Un peu comme Schubert, il fréquentait les brasseries, bonne fourchette et buvant ferme. Des

amours sans lendemain de sa jeunesse et la froideur de Julie Schumann, la troisième fille du maître, qui le rejeta, le

confinèrent dans une vie de célibataire éclairée toutefois par une grande amitié avec Clara Schumann.

Son œuvre symphonique comporte 4 symphonies qu'il ne s'aventura à composer que la quarantaine passée, quoique la première

fut ébauchée lorsqu'il avait 21 ans, deux concertos pour piano, un magnifique Concerto pour violon , bien supérieur

à beaucoup d'autres, un Double concerto , les Variations* sur un thème de Haydn, deux belles

sérénades, deux ouvertures et le Requiem allemand, une sorte de monument de la musique allemande.

*En 1860 il compose des variations pour piano sur un thème de Haendel ou de Paganini.

Ce barbu génial mourut d'un cancer du foie ou plus vraisemblablement du pancréas. Aimez-vous Brahms? demandait Françoise Sagan ; Et bien oui, on peut aimer Brahms.

Le concerto pour violon et orchestre en ré majeur est exécuté en 1879 à Leipzig, l'orchestre étant dirigé par Brahms lui-même.

Le soliste était un violoniste réputé, Joachim, qui en était le dédicataire. Brahms, pianiste virtuose, n'était pas

spécialiste de la technique du violon et sa composition de la partie soliste était injouable ; joachim l'incita à la remanier.

Mais elle reste, parait-il, difficile à jouer.

Richard Wagner (1813-1883)

De Wagner je ne dirai que presque rien tant il y aurait à dire sur le génial auteur de Tristan. Après une jeunesse plutôt

tumultueuse qui ne l'empêche pas d'avoir une culture littéraire, il décide d'apprendre la musique. Ses dons musicaux lui

permettent de diriger un chœur à Würtzbourg, des orchestres à Magdebourg et Königsberg. Il mène une vie bohème, quelques

jours de prison pour dettes à Paris, tandis que naissent ses opéras Rienzi, le Vaisseau fantôme, Tannhäuser et

Lohengrin... puis suivront la Walkyrie et Parsifal, tandis que le Festspielhaus se

construit à Bayreuth.

De toutes ces œuvres du théâtre lyrique, la musique symphonique a retenu les ouvertures et les préludes, tels le

Vaisseau fantôme, les Maîtres chanteurs* de Nuremberg et les extraits de la Tétralogie la

Chevauchée des walkyries ou le Voyage de Siegfried sur le Rhin.

Le musicien était génial mais l'homme plus que contestable : il exploite financièrement ses amis et les trompe sans

scrupules. Il trompe son épouse Minna, il s'éprend de Mathilde, la femme de son bienfaiteur Wesendonk, il vole à son

ami, le chef Von Bülow qui lui est tout dévoué, sa femme bien aimée, Cosima (qui est aussi la fille de son ami Liszt).

Il ne se prive jamais d'une aventure : une jeune américaine, Jessie Laussot lors d'une escapade à Bordeaux, ou Elisa

Wille née Sloman en Suisse, sans compter toutes celles qui n'ont pas laissé de traces. Pourtant Wagner est un bien curieux

séducteur, doué d'une tête trop grosse pour un corps trop petit.

Pendant ses dernières années, Wagner, couvert de gloire, a vécu dans une opulence que n'ont pas connue Mozart et Beethoven.

Cette vie romanesque s'achève à Venise, au palais Vendramin : il est terrassé par une crise cardiaque sur un canapé...où

dit-on, il n'était peut-être pas seul !

La première ébauche de l'opéra les Maîtres chanteurs* date de 1845 mais la partition n'est finalement écrite qu'à partir

de 1862. Nous en écoutons l'ouverture.

*Musiciens du moyen âge jouant de la trompette et du chalumeau (nom collectif pour des instruments de la famille des bois, hautbois, clarinette.)

Anton Bruckner (1824-1896)

Avec Bruckner on trouve un des compositeurs les plus attachants de la musique symphonique. L'image que l'on donne de Bruckner le

ridiculise : des vêtements trop amples, une démarche hésitante, une gaucherie et une étourderie naturelles, une politesse obséquieuse,

faisaient de lui l'idiot du village.Ses contemporains les plus charitables,comme Gustav Mahler, le taxaient « de moitié Dieu, moitié

dadais ». N'avait-il pas donné, lors de la répétition de sa 4ème symphonie, une pièce de 1 thaler au chef d'orchestre Hans Richter

pour qu'il boive une bière à sa santé ! Les moins charitables,comme Brahms, le qualifiaient «de pauvre fou que les soutanes de

Saint-Florian ont sur la conscience ».

Ce dadais, ce fou, avait un père instituteur et organiste. Il suivit la même voie: il fait des études générales et musicales à

l'abbaye de Saint-Florian près de Linz. Ensuite il enseigne dans divers villages, il y tient le rôle d'organiste. Mais il compose

aussi et sa première grande œuvre, la Messe en si mineur, est créée en 1864. En 1868, il est nommé professeur au conservatoire de

Vienne et devient organiste de la Cour. Ses dons d'improvisateur seront appréciés à Paris, à Notre-Dame, ou à Londres. Dans les

années qui suivent il compose 9 symphonies. La 4ème, dite romantique, obtient un grand succès et la 7ième, de 1884, est

une consécration ; elle sera jouée à Chicago et à New-York. A partir de 1891, Bruckner est malade. Il s'éteindra à Vienne en 1896

alors qu'il composait le final de sa 9ème symphonie. L'adagio de sa 7ème symphonie accompagna ses obsèques et son inhumation en

l'abbaye de Saint-Florian, à laquelle son nom reste attaché.

Bruckner était excessivement dévot, ne l'appelait-on pas le « Ménestrel* de Dieu » ? Mais il n'était pas insensible, parait-il,

aux charmes des fillettes à peine nubiles. Il avait aussi parait-il, l'obsession du mariage. Vers la cinquantaine il s'était

épris d'une jeune bavaroise qu'il souhaita épouser mais il fut étonné du refus des parents de la donzelle. Rebelote à 70 ans avec

une jeune femme de chambre qui refusa de se convertir au catholicisme ; impensable pour Brückner !!

Bruckner était un grand admirateur de Wagner ; il se rendra plusieurs fois à Bayreuth. On a pu dire que l'influence wagnérienne se

fait sentir dans ses symphonies, dans leurs proportions monumentales et certains détails d'orchestration mais son harmonie reste

classique. Certains lui trouvent des analogies avec Schubert et sa symphonie "la Grande".

La musique de cet homme foncièrement bon, plus cultivé qu'on ne le disait, mérite d'être entendue dans une de ces églises baroques

autrichiennes aux dorures opulentes. Les volutes ascendantes des symphonies y ont alors un parfum d'éternité.

Ecoutons un fragment de la symphonie n°3 dédiée à Wagner.Elle subit maints remaniements. La version de référence daterait de 1878 ?

Après Wagner

A l'aube du XXème siècle, la série des grands symphonistes allemands se clôt avec Gustav Mahler, à l'œuvre principalement orchestrale,

Richard Strauss, l'héritier de la grandiloquence wagnérienne, et bien d'autres encore. Schoenberg et L'Ecole de Vienne avec Berg et

Webern, ont un parcours particulier du fait de l'adoption d'une nouvelle méthode de composition : le dodécaphonisme.*

* Schoenberg rationalise la "musique atonale". Pour lui elle ne peut être obtenue que par une composition cohérente, utilisant les 12 notes de la gamme chromatique, grâce à la "série" : 12 notes différentes placées dans un ordre fixé a priori par le compositeur. Aucun son de la série ne doit reparaître avant que tous les autres aient été utilisés.Mais la méthode n'est pas simple car la série peut subir des renversements,le premier son devenant le dernier.. Cette doctrine de 1922, dont Schoenberg disait « qu'elle assurera la prépondérance de la musique allemande pendant cent ans », prendra un tour nouveau après la seconde guerre mondiale avec les sérialistes : Nono, Maderna, Boulez et Stockhausen.

3 - La musique symphonique française

La symphonie est donc allemande comme l'opéra est

italien, mais des musiciens français, Georges Bizet, Charles Gounod, César Franck, Vincent D'Indy, Edouard Lalo et Camille Saint-Saëns..

ont composé de la belle musique symphonique. Et l'un des premiers est Hector Berlioz.

Berlioz (1803-1869)

Ce n'est pas un génie précoce. C'est lorsqu'il se rend à Paris pour étudier la médecine qu'il découvre les tragédies lyriques de

Gluck qui exaltent plus les talents littéraires et théâtraux que la musique pure. C'est fini la médecine, il sera musicien : il

traduira en musique les images volcaniques qui le hantent.

Néanmoins il veut apprendre son métier : à 23 ans il entre au Conservatoire. Il a d'abord pour maître Le Sueur avec lequel il

partagera un goût immodéré pour les spectacles grandioses. Il sera un patient candidat au prix de Rome qu'il n'obtiendra qu'après

3 échecs, en 1830. Cette année là est romantique : Hugo gagne la bataille d'Hernani, les trois glorieuses renversent Charles dix,

Berlioz clame : « l'Institut est vaincu » et sa Symphonie Fantastique s'affiche au concert.

Toute sa vie Berlioz mêlera un talent littéraire à un effervescent bouillonnement musical, tout en soignant son image de héros

romantique. C'est un musicien du geste ; il écrira un beau Traité d'orchestration qui définit la fonction du chef d'orchestre.

Beaucoup en France ne lui ont pas épargné de dédaigneuses critiques ainsi Pierre Boulez le considère « comme un autodidacte qui n'a

jamais maîtrisé le métier de musicien », pourtant, pour d'autres c'est le créateur de l'orchestre moderne.

Bien servi par le destin et couvert de gloire, il sera néanmoins un homme malheureux. Il faut dire qu'il ne sut pas gérer sa vie

sentimentale détruite par deux mariages désastreux.Il s'éprend d'abord d'une jeune tragédienne irlandaise, Harriet Smithson, qui

le repousse. Un moment il envisage le mariage avec une coquette, Camille Moke, mais celle-ci lui préfère le facteur de piano

Camille Pleyel. Il revient à Harriet et l'épouse mais avec le temps celle-ci devient jalouse et adipeuse.Berlioz la quitte pour

une cantatrice médiocre, Marie Recio, qui prétend se réserver l'exclusivité de ses œuvres.

Il finit sa vie amer et aigri. Mais la sortie est à la dimension de l'homme romantique: les chevaux du char funèbre s'emportèrent

laissant sur place le cortège et entrèrent seuls dans le cimetière Montmartre emportant le musicien vers sa dernière demeure.

De la musique symphonique de Berlioz on retiendra : la Symphonie fantastique, la Symphonie funèbre et triomphale, Roméo et Juliette,

Harold en Italie, des ouvertures, la Messe des mort et un Te Deum aux orchestres énormes*.

*Berlioz a profondément modifier l'orchestre.Il avait un goût immodéré pour le gigantisme, du « pyramidal » comme il disait lui-même. Pour une musique monumentale, Notre-Dame lui paraissait trop petite, il envisageait le Panthéon pour un orchestre de 400 musiciens! Il ne put réaliser son projet mais le Requiem fait déjà intervenir de très nombreux musiciens. En 1844, pour son Hymne à la France, il réunissait 1200 artistes dans une salle de l'Exposition des produits de l'industrie et,en 1855, à St-Eustache, pour le Te Deum, il en réunit 900. Pour Berlioz l'orchestre idéal est démesuré::120 violons, 40 altos...16 cors,30 Harpes ...jusqu'à 2 tam-tams !!!

Ecoutons La symphonie funèbre et triomphale.

Debussy (1862-1918)

Ce maître de la musique qui a enrichi la pensée musicale contemporaine naquit dans une modeste famille de

Saint-Germain-en Laye. Son père tenait une petite boutique de faïences et de porcelaines. Il doit ses

premiers contacts avec la musique à sa tante et marraine, Clémence Debussy, qui était la maîtresse du

banquier Arosa sous le nom d'Octavie de La Ferronnière. Le jeune Claude reçoit des leçons de piano. Il

passe une partie de sa jeunesse dans la confortable demeure du banquier, à Saint-Cloud ou à Cannes.Grace

au cours de piano de Madame de Fleurville, il peut rentrer au Conservatoire à 10 ans. Il y passa 12 ans,

souvent en rébellion contre l'enseignement décerné.

C'est à cette époque, il a 18 ans, que Marmontel, son professeur de piano, lui propose d'accompagner Mme

von Meck*, l'égérie de Tchaïkovski, qui désirait un pianiste pour accompagner une petite troupe qui

comportait deux musiciens et serviteurs et cinq ou six de ses enfants (elle en avait onze, même 12 selon

certains, mais à ce niveau on ne compte plus!!). Le petit "Bussyk" participa 2 ans de suite au

moment des vacances à ces voyages fort bien rémunérés. Il visita la Suisse, l'Italie du nord, Florence

Venise, la Russie et Vienne où il entend Tristan.

* Debussy dédia à Mme Von Meck l'unique symphonie qu'il composa (vers 1880). Cette "symphonie" n'est qu'une œuvre pour piano à 4 mains car Debussy n'appréciait pas les symphonies.

Au Conservatoire, après quelques prix de piano, il obtient le prix de Rome avec sa cantate L'enfant

prodigue.

Notre Claude n'est pas seulement un bon pianiste, dans le sillage de Mme Von Meck, il tombe amoureux

d'une de ses filles, Sonia, qu'il voudrait épouser mais "c'est un niet catégorique". Un temps, il a la

chance de rencontrer une famille qui l'héberge : les Vanier. Madame Vanier est une belle jeune femme de 14 ans

son aînée. Elle chante, Claude l'accompagne au piano et lui compose quelques pages sur des poèmes de

Verlaine, elle le conseille pour dégrossir ce "jeune débraillé". Elle initie à l'amour ce petit faune imberbe

avec l'assentiment du mari qui, lui, peaufine la culture du jeune Debussy. Mais le charme ne dure pas et

Debussy rompt avec les Vanier.

Il s'installe dans le quartier de l'Europe avec une jeune normande, Gaby aux yeux verts, une modiste qui

gère le ménage tandis que l'artiste fréquente des littérateurs et des peintres et assume une vie nocturne

au Chat noir ou à l'auberge du Clou*. Il va à Bayreuth écouter du Wagner et écoute avec intérêt les musiques

orientales à l'exposition de 1889.

*L'auberge du Clou : cabaret situé Avenue Trudaine où se rencontraient des opposants au Chat noir comme Alfred Jarry, des poètes, Mallarmé, Verlaine, des peintres Toulouse-Lautrec,Suzanne Valadon ou des musiciens comme Satie ou Debussy qui y seront pianistes.

En décembre 1894, 15 jours avant la première du Sacre du printemps de Stravinsky, il présente, au Théâtre

des Champs-Elysées, Le prélude à l'après midi d'un faune. l'œuvre obtient un vif succès.

Mais la fidèle Gaby lasse des infidélités de son amant se tire un coup de révolver dans la poitrine. Gaby

se rétablira et la rupture a lieu qui fâche beaucoup des amis de Claude. D'autant qu'un an plus tard il

épouse un mannequin de 25 ans, Marie Rosalie Texier, dite Lily, un peu inquiète de s'associer avec une artiste

désargenté (Il donna, dit-on, une leçon de piano pour payer le repas de noces).

Notre Claude remporte de beaux succès avec ses Nocturnes et Pelléas et Mélisande à la première

pourtant chahutée.Il en profite pour déclarer son amour à la cantatrice écossaise Mary Garden. Mais c'est la

femme d'un banquier parisien, Emma Bardac, une ancienne amante de Fauré, qui devient sa maîtresse. Il lui

dédie des œuvres. Et sa seconde épouse, aussi ulcérée que la première, se tire un coup de révolver dans la

poitrine, tandis qu'il batifole à Jersey et compose la Mer et la fameuse Isle joyeuse. Avec

Emma, Debussy va vivre dans le luxe d'un hôtel particulier, square du Bois-de-Boulogne. Grand musicien,

Debussy n'était au fond qu'un hédoniste égocentrique.

De ses œuvres on retiendra La Mer, trois esquisses symphoniques(1905), Trois images pour orchestre dont

l'Ibéria fut sifflé, le martyre de Saint Sébastien, les ballets Khamma et Jeux à l'orchestration

presque morcelée et La boite à Joujoux, orchestrée par Caplet.... Mais c'est la guerre et Debussy

fait preuve d'un patriotisme un peu chauvin : il signe Claude Debussy, musicien français. Depuis

1913, il souffre d'un cancer du rectum dont l'évolution impose une cruelle opération en 1915. Cet émancipateur

de la musique occidentale s'éteint à Paris le 26 mars 1918, jour anniversaire de la mort de Beethoven.

Avec Debussy, on a quitté le romantisme échevelé de Berlioz pour une vision impressionniste comme dans

l'après-midi d'un faune.Corrélativement l'orchestre reprend des proportions raisonnables, de trente à

quarante musiciens

Maurice Ravel (1875-1937)

On associe souvent Debussy à Ravel, pourtant ces deux génies n'ont que peu en commun, sinon peut-être leur

sensibilité raffinée et leur indépendance. Autrement tout les sépare: Debussy était un jouisseur, homme à

femme, amoral. Ravel est d'une moralité sans complaisance. Contrairement à Debussy qui fit preuve d'un

patriotisme chauvin au moment de la guerre, Ravel, bien que réformé, obtint de s'engager : il conduira un

camion à Verdun, en 1916. De même, il refusa de s'associer à d'autres artistes qui voulaient interdire

l'exécution d'œuvres allemandes ou autrichiennes.

Le pyrénéen Ravel est né à Ciboure, parait-il sur un des quais du petit port. Mais, dès 3 mois, il sera

parisien et ne quittera plus la région parisienne car il n'aimait pas les voyages. Au conservatoire, il est

l'élève de Fauré. Il obtient un second Prix de Rome en 1901 mais on lui refuse de se présenter pour le grand

prix. Il se consacrera alors à son œuvre musicale, menant une vie banale, ayant pour seule distraction la

fréquentation de quelques salons à la fois très libres et très fermés où il retrouvait un petit groupe

d'amis. A partir de 1921 Ravel vécu à Montfort-l'Amaury dans une maison peuplée de babioles et d'objets

saugrenus, alternant sa vie laborieuse à Montfort avec les fréquentations mondaines à Paris

Sa personnalité n'était pas exempte d'ambiguïtés : elle associait un naïf dandysme vestimentaire, un

conformisme mondain à un esprit frondeur, sceptique et à des conceptions politiques d'avant garde. Comme ses

compositions tenaient de l'ajustage minutieux, Stravinsky le qualifia « d'horloger suisse ».

A partir de 1933 il fut atteint d'une maladie neurodégénérative qui affecta la motricité, l'écriture et le

langage sans diminuer son intelligence. En 1937 un neurochirurgien audacieux et renommé,Clovis Vincent,

qui, parait-il, n'opérait bien qu'au seuil de l'ivresse, tenta une trépanation exploratoire. Ce médecin

s'était fait une renommée peu enviable pendant la guerre de 1914 : il traitait durement par des chocs

électriques les soldats traumatisés par leur séjour sur le front. L'intervention qu'il tenta sur Ravel ne

fit que précipiter le décès.

De Ravel on retiendra La Rhapsodie espagnole, Le tombeau de Couperin, une Shéhérazade et

son œuvre majeure Daphnis et Chloé. On n'oubliera pas La Valse, la belle orchestration

des Tableaux de Moussorgski, les deux concertos pour piano...et le Boléro.

Du Tombeau de Couperin écoutons le Rigaudon

Autour de Ravel...et après.

Au début du XXème siècle la vie musicale en France est très active. L'école française ne manque pas

de successeurs à Debussy et Ravel, de Dukas à Lily Boulanger, première femme Prix de Rome, de Poulenc à

Dutilleux. Citons-en trois.

Darius Milhaud (1892-1974),

provençal et israélite, comme il se définit lui-même, est un élève de Dukas et de Kochlin. En 1940 il

s'exile en Californie. Sa musique est influencée par son séjour au Brésil comme secrétaire de Paul Claudel

en 1917-18 puis par le Jazz américain. Foncièrement classique, il brouille parfois son écriture par une

orchestration brutale et agressive. Ses ballets : L'homme et son désir, La création du monde, le bœuf

sur le toit ; ses suites : la Suite provençale ou Saudades do Brasil ; ses 12 symphonies et

6 petites (de quelques minutes!) ainsi que des œuvres concertantes, montrent sa prodigieuse fertilité. Plus

de 500 œuvres dans tous les genres font de Milhaud un des grands petits maîtres de la musique française.

Jacques Ibert (1890-1962).

C'est un musicien dépourvu de parti pris esthétique qui se trouve à l'aise dans tous les genres. Ce grand

Prix de Rome 1919 se fait connaître avec Les Escales*, une suite symphonique que certains jugent«d'un

impressionnisme étriqué ». Divertissement, La Ballade de la Géole de Reading, des concertos

et quelques ballets font d'Ibert un compositeur bien ancré dans la tradition musicale française.

Pourtant, pas plus que Walton ou Copland que l'on évoquera plus loin, Ibert n'a acquis une véritable

dimension internationale, ce qui en ferait le prototype du petit maître. Mais sa musique est agréable à

écouter.

*Escales est une suite symphonique composée entre 1920 et 1922 après une croisière en Méditerranée. Ces impressions de voyage sont créées aux Concerts Lamoureux en 1924 sous la direction de Paul Paray.

La Suite Elisabethaine est une musique de scène composée par Ibert pour une représentation du songe d'une

nuit d'été de Shakespeare, en 1942, chez la comtesse Lily Pastré, une mécène marseillaise qui protégera

dans son château des artistes juifs pendant la guerre,telles la harpiste Lily Laskine ou la pianiste Clara

Haskil.

Olivier Messiaen (1908-1992)*

. ll apprend seul le piano et la composition à 8 ans. Au Conservatoire il obtient des premiers prix tout

en s'intéressant à la musique hindoue et aux chants des oiseaux. Pédagogue et organiste de la Trinité, il

rédige un Traité de composition (1944) et avec Mode de valeurs et d'intensité, il donne

une orientation à la musique nouvelle. Les Offrandes oubliées, L'Ascension, quatre méditations symphoniques,

la Turangalilà-symphonie pour piano et ondes Martenot, Des Canyons aux Etoiles et Couleurs de la

Cité céleste sont les principales œuvres symphoniques de ce novateur.

*On ne peut évoquer Messiaen sans citer le sérialisme popularisé par un de ses élèves, Pierre Boulez, et par Stockhausen. Boulez par son Marteau sans maître et Pli selon pli traduit un raffinement de l'écriture instrumentale. L'audition n'en est pas pour autant facilitée.

La Turangalila symphonie fut composée entre 1946 et 48. La première audition eu lieu à Boston en 1949 sous la direction du jeune Léonard Bernstein.

4 - Quelques "écoles" nationales :

L'Angleterre :

Curieusement la musique symphonique ne s'est guère développée au début du XIXème siècle, il faudra attendre l'arrivée d'

Edward Elgar (1857-1934),

connu pour les fameuses marches militaires de Pomp and Circumstance et les Variations Enigma, pour que l'on puisse

parler d'une relative renaissance. Parmi les autres symphonistes anglais on peut citer

Ralf Vaughan Williams (1872-1958),

petit neveu de Darwin, auteur de 9 symphonies,

Gustav Holst (1874-1934)

et son poème symphonique Les Planètes,

Arnold Bax (1883-1953)

et ses 7 symphonies et

William Walton (1902-1983)

dont la musique accompagne les films shakespeariens Henry V Hamlet et Richard trois où triomphe Laurence Olivier. On

retiendra encore :

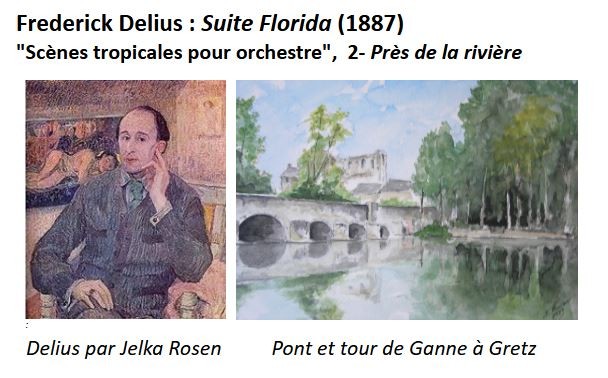

Frederick Delius (1862-1934)

qui renouvela, dit-on, la musique anglaise. Curieusement il fut d'abord planteur d'oranges en Floride. Il fait ensuite ses études

musicales à Leipzig ; en 1887, il rencontre Grieg qui influença sa musique. De 1888 à 1897 il vécut à Paris. En 1897, il s'installe

à Gretz/Loing avec son épouse Jelka Rosen, une peintre d'origine danoise. C'est là qu'il a composé la plus grande partie de son

œuvre. Malheureusement il était atteint par la syphilis qu'il avait contractée peut être en Floride ou à Paris, dans le milieu

artistique, où il rencontra Strinberg, Münch et Gauguin. A la fin de sa vie il était aveugle et paralysé, il ne composait plus rien

et ne faisait que des révisions de son œuvre La syphilis avait paralysé son génie.

Il compose dans un style impressionniste inspiré par Grieg et Debussy. C'est un peintre de la nature, un coloriste, dont l'œuvre

orchestrale comporte la belle Suite Florida, Paris, Dans un jardin d'été et les North country sketches, un concerto pour piano,

un pour violon, un pour violoncelle, un Double concerto... et 6 opéras (Koanga, Irmelin...)

Ceux qui ont fait la sortie à Nemours auraient pu, en quittant le Taco, pousser jusqu'à Gretz. On peut y voir la maison de Delius,

entre la vieille église et la tour de Ganne. Un parc descend en pente douce jusqu'au bord de la rivière.

Ecoutons un soupçon de la suite Florida.

Mais c'est Benjamin Britten (1913-1976) que l'on considère comme le plus important compositeur anglais

depuis Purcell. C'est un artisan scrupuleux, remarquablement doué, compositeur d'opéras et de musique de chambre.

Sa première composition orchestrale date de 1932. C'est une Sinfonietta, plutôt chambriste (peut-être clin

d'œil à la Symphonie de chambre de Schonberg de 1906), écrite à 18 ans, lorsqu'il était encore étudiant au Royal

Collège of music. Puis viennent la Simple Symphonie, les Variations sur un thème de Franck Bridge (1937) et celles sur

un thème de Purcell (1946) ainsi que La Sinfonia da Requiem qui sont des œuvres purement orchestrales. Les œuvres

concertantes sont en particulier un concerto pour piano et un pour violon.

Britten était puritain et conventionnel par nature, aussi avait-il une certaine difficulté à assumer son homosexualité.

En 1937, il rencontra le ténor Peter Pears qui devint son "inspiration musicale" ; leurs deux noms restent associés.

Profondément antimilitaristes Britten et Pears s'étaient exilés aux Etats-Unis avant 1940 mais ils étaient revenus en

Angleterre pendant la guerre.

La simple symphonie est simple car les 4 mouvements sont très brefs et qu'elle ne fait appel qu'aux cordes.

Les Russes

La musique russe, d'abord proscrite par la religion orthodoxe, n'émerge qu'au XVIIIème siècle sous l'influence de

compositeurs napolitains ou vénitiens. En France on trouve son origine dans le groupe des cinq, oubliant Michel

Glinka (1804-1857), l'auteur de la chanson Kamarinskaia, un temps popularisée par les chœurs de l'armée

soviétique. Le fameux groupe des cinq qui, en fait, furent 6, voire plus, a laissé au moins trois noms célèbres: Rimsky

Korsakov, Borodine et Moussorgski.

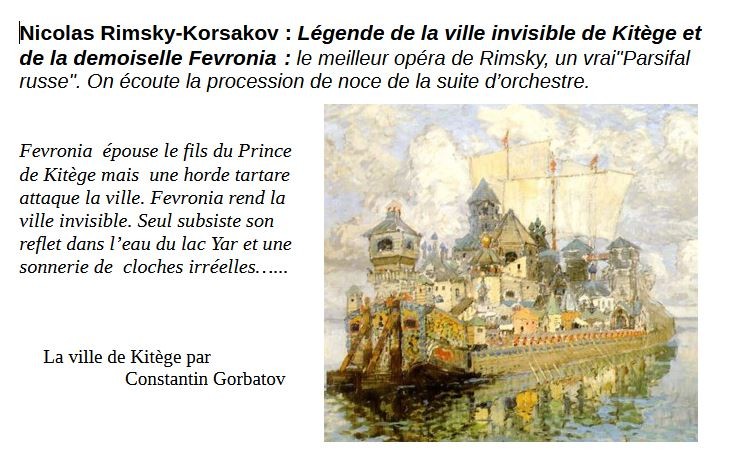

Nicolas Rimsky-Korsakov (1844-1908), Ce capitaine de marine, inspecteur des orchestres de la flotte, était

un symphoniste né. Il est auteur de Shéhérazade, du Capriccio espagnol ou de l'ouverture de la Grande Pâque russe.

On n'oubliera pas la Légende de la ville invisible de Kitège, féérique et mystérieuse, et ses 3 symphonies.

Le chimiste et médecin au grand cœur Alexandre Borodine (1833-1887), fils naturel d'un prince géorgien, ami

de Mendeleiev, l'homme de la classification des éléments, a fait des recherches sur les aldéhydes. Il conciliait tant bien

que mal sa profession et la composition musicale. On aime ses Steppes de l'Asie centrale dédiées à Liszt, Les

danses polovtsiennes de son opéra Le Prince Igor ainsi que ses trois symphonies.

Quant à Modeste Petrovitch Moussorgski (1839-1881), jeune aristocrate, brillant officier de la Garde, il se

consacra vite à la musique mais sombra plus tard dans la neurasthénie, la misère et l'alcoolisme, ce qu'évoque bien son

portrait. Il est surtout connu pour son œuvre lyrique avec La Kovantchina et Boris Godounov ainsi que pour Les

tableaux d'une exposition, œuvre pour piano inspirée par des aquarelles du peintre Hartmann.

Et voici nos trois russes

On ne peut évoquer la musique russe sans citer l'illustre Pierre Ilitch Tchaïkovski (1840-1893), le plus

parisien des compositeurs russes. Tchaïkovski a abordé tous les genres, mais c'est dans la musique symphonique, les

symphonies, les suites et les concertos qu'il a donné le meilleur de lui-même. Il donne également ses lettres de noblesse

à la musique de ballet en y ajoutant une dimension symphonique. L'attrait de sa musique tient à son inépuisable invention

mélodique, à son lyrisme et à la richesse des couleurs orchestrales. Ses œuvres lui apportèrent des succès éclatants.

Le compositeur était admirable mais sa personnalité déconcertante. Neurasthénique, névrosé, sujet à la dépression, son

homosexualité assumée suscitait des scandales. Pour les désamorcer, un temps, il pensa naïvement au mariage. En 1877 il

fit la connaissance d'une agréable demoiselle de 28 ans, Antonina Milioukova. Malheureusement la petite, mégalomane et

nymphomane, était attirée par les hommes riches ou célèbres ; elle mit le grappin sur Piotr Ilitch. Le mariage fut célébré

mais non consommé. Tchaïkovski nous dit

« qu'il avait averti Antonina qu'elle ne pouvait compter que sur une affection fraternelle car, physiquement, elle lui

inspirait une répugnance totale ».

Prétextant des malaises, il s'éloigne pour une brève cure au Caucase. Au retour, la seule vue d' Antonina et le dégoût du

lit conjugal provoquent une véritable crise hystérique. Il alla tout droit se plonger dans la Néva (en prenant soin

toutefois de ne pas se noyer !).

A partir de 1876, il eut la chance d'avoir une admiratrice qu'il ne rencontra jamais mais avec laquelle il entretint une

correspondance nourrie : Nadedja von Meck, mélomane et femme fort riche, qui lui apporta une sécurité financière ( versement

d'une pension de 50 000 francs-or par an !).

Il mourra du choléra à Saint-Pétersbourg moins d'une semaine après avoir dirigé la première exécution de sa Symphonie

Pathétique. On parla un moment de suicide à l'arsenic. Les obsèques furent grandioses.

Compositeur éclectique : une dizaine d'opéras (Eugène Onéguine, La Dame de Pique.), des poèmes symphoniques et

des ouvertures (Roméo et Juliette, La Tempête.), 4 suites, des concertos....On connaît surtout ses ballets

(Le lac des cygnes, Casse-noisette.) et un peu moins ses 6 symphonies. La première, Rèves d'hiver,

est pleine de charme, et la 6ème, Pathétique, à la sentimentalité peut-être un peu facile, reste néanmoins très

attachante.

Place à Rêves d'hiver

Autres russes.

Quelques autres compositeurs russes moins connus ont cependant laissé des œuvres attachantes comme Anatole Liadov

(1855-1914), surtout connu pour ce qu'il n'a pas composé*. Son lac enchanté (scène de conte de fée),

qui n'est guère joué, présente un effet envoûtant qui tiendrait aux métamorphoses harmoniques qui le caractérisent.

*Le 4 septembre 1909, de Diaghilev écrivait à Liadov : « J'ai besoin d'un ballet, et d'un russe - le premier ballet russe, car il n'existe rien de tel jusqu'à présent. [...] Vous aurez du temps : quatre mois, même quatre pour la partition de piano, il faudrait qu'elle soit terminée pour le 1er février [...], et la partition d'orchestre autour du 15 mars, afin d'avoir le temps de faire copier les parties séparées. Environ 40-50 minutes de musique seraient nécessaires. »

Ce ballet, ce devait être L'Oiseau de feu. La rumeur veut que Liadov ait accepté... et n'ait jamais livré la moindre partition. En réalité, aucun élément concret ne corrobore cette anecdote. D'autres lettres de Diaghilev semblent même montrer qu'il ne croyait guère à l'implication du compositeur. L'entrepreneur écrivit rapidement au décorateur Alexandre Benois pour lui demander de rendre visite à Liadov : « Si Liadov refuse, nous devrons demander à Glazounov, mais je préfèrerais de loin le premier ! » On sait qu'il n'eut finalement ni l'un ni l'autre. Ne voyant pas sa commande exécutée, de Diaghilev s'adressa à Stravinsky qui, à l'évidence, se révéla plus réactif.

Alexandre Glazounov (1865-1936), est un élève de Rimsky devenu célèbre à 16 ans avec sa première symphonie dont

les mauvaises langues disent «qu'il l'a refaite 7 fois, plutôt en moins bien ».

Alexandre Scriabine (1872-1915) occupe une place particulière dans la musique russe, introduisant dans son œuvre des

préoccupations philosophiques, religieuses voire théosophiques. Il introduit des innovations d'écriture dans son Poème Divin

de 1903, son Poème de l'Extase de 1908 et le Prométhée ou « poème du Feu ». Il innove en proposant que ce dernier

s'accompagne de projections colorées accordées avec la musique, une idée qui a bien fait son chemin depuis.

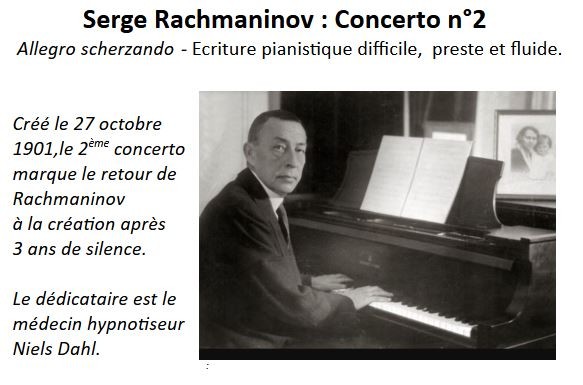

Serge Rachmaninov (1873-1943) débuta à 20 ans avec un opéra Aleko, dont Tchaïkovski fait l'éloge, mais

sa carrière fut surtout celle d'un pianiste virtuose. En 1918 il quitte la Russie révolutionnaire et s'installe aux

Etats-Unis, à New-York, puis plus tard à Beverly Hills. Entre 1918 et 1942, il honore des engagements qui lui interdisent

pratiquement de composer. Il parvient à s'accorder quelque repos en France ou au bord du lac de Lucerne ( lac des 4 cantons)

où il possède une villa.

Il avait l'allure d'un officier de la garde impériale russe ce qui contrastait avec son œuvre musicale romantique et une

tendance à la dépression nerveuse qui l'obligea plusieurs fois à interrompre son activité. Ainsi, après l'échec relatif de

sa première symphonie, en 1897, il sombra dans une dépression qui dura 3 ans et qui fut traitée par un médecin spécialiste

de l'hypnose. Il meurt d'un mélanome en 1943 à Beverly Hills.

Son œuvre comporte 3 symphonies, des poèmes Prince Rostislav, L'ile des morts), Les Danses symphoniques et 4

concertos pour piano que certains considèrent « comme des exercices de virtuosité encombrant les programmes musicaux ».

Ecoutons Rachmaninov

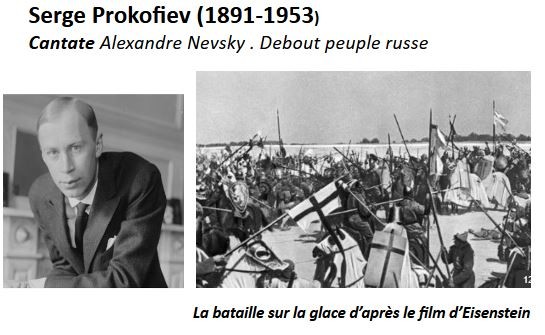

Prokofiev (1891-1953), qui fut lancé par de Diaghilev,

commence sa carrière comme pianiste virtuose aux Etats-Unis, en France et en Allemagne et l'achève à Moscou par un alignement

sur la politique soviétique, devenant une sorte de compositeur officiel du régime.

Lieutenant kijé, les suites (L'amour des 3 oranges, Roméo et Juliette, La suite scythe) et ses

7 symphonies, dont la si attachante Classique, en font un grand compositeur russe.

On n'oubliera pas la belle cantate Alexandre Nevsky et la musique d'Yvan le terrible qui enrichissent

les films d'Eisenstein.

Voici Prokofiev

Igor Stravinsky (1882-1971)

On taxerait volontiers de jeune barbare le compositeur du sacre du printemps. En fait le jeune barbare est né dans une

famille musicienne plutôt aisée, près de Saint-Pétersbourg. Le petit barbare compose dès ses 9 ans. Il fera des études

juridiques et sera presque autodidacte en ce qui concerne la musique. A 21 ans, il bénéficie toutefois des cours de

Rimsky-Korsakov. Ce qui va le lancer sur la scène internationale c'est la collaboration avec de Diaghilev.

Serge de Diaghilev *(1872-1929) est un amateur d'art qui organise des tournées en Europe occidentale. Il a présenté

Boris Godounov à Paris ; il a entendu le Scherzo fantastique et Feu d'artifice, deux compositions

du jeune Igor, il lui commande un ballet: ce sera l'Oiseau de feu. Stravinsky débarque à Paris, Debussy le décrit

«comme un jeune sauvage aux cravates tumultueuses qui baise la main des femmes en leur marchant sur les pieds».

*Les Ballets russes sont créés en 1907 par de Diaghilev avec des artistes du Théatre Mariinsky de Saint-Pétersbourg: Ils entament des tournées en Europe. En 1911 les ballets deviennent une compagnie privée. De 1911 à 1929, ils se produiront à Paris, dans les grandes villes d'Europe mais aussi en Amérique du sud et aux Etats-Unis. De nombreux artistes participeront à cette belle aventure : des danseurs comme Fokine ou Nijinski qui seront aussi chorégraphes, des peintres qui seront décorateurs tels Delaunay, Picasso ou Matisse et de nombreux musiciens russes ou français: Stravinsky, Debussy ou Milhaud.

Les Ballets russes battent leur plein entre 1911 et 1913, c'est Pétrouchka, le Polichinelle des marionnettes

russes, aux rythmes bouillonnants et en 1913, le 29 mars, Le Sacre du Printemps. L'œuvre dirigée par Pierre

Monteux, chorégraphie de Nijinski, déchaîne un scandale : la sauvage étrangeté des sons qui s'écartent des féeries des

ballets russes offusque certains auditeurs.

Pendant la guerre de 14, Stravinsky vit en Suisse, au bord du Léman, c'est l'époque des Noces et de L'histoire

du soldat. De 1920 à 1939, il vit en France, entre Paris et Nice. Il revient à une vision plus classique avec le

ballet Pulcinella. C'est l'époque d' Appolon Musagète, de Jeu de cartes. Il subit le

charme du versatile Cocteau.

Puis il part aux Etats-Unis pour faire des conférences à l'université Harvard ; il y perd sa femme et une de ses filles. La

guerre l'y surprend, il y restera dans une confortable situation sur les collines de Hollywood composant encore et même se

convertissant au sérialisme qui faisait alors fureur en Europe.

A la suite du Sacre de jeunes compositeurs avaient cru pouvoir se dispenser de scrupules techniques à la manière de Stravinsky.

Celui-ci les avait mis en garde : « Il ne suffit pas de violer Euterpe (la déesse de la musique), il faut pouvoir lui faire

un enfant ».

Assurément le violeur Stravinsky a eu ce pouvoir, il a eu de nombreux enfants : 5 symphonies, une dizaine de ballets et

autant d'œuvres concertantes, et d'autres encore comme le Scherzo fantastique inspiré de la vie des abeilles de

Maeterlinck ou Impressions norvégiennes pour orchestre.

Ecoutons un fragment de Pulcinella, une suite d'orchestre de 1922 d'après Pergolèse et d'autres musiciens de l'époque.

Oubliant le langage abrupt du Sacre, Stravinsky revient au néoclassicisme, ce qui lui a été reproché par certains.

Les Tchèques et les Hongrois

Le véritable père de la musique Tchèque est Bedrich Smetana (1824-1884), l'auteur du cycle Ma Vlast,

Ma Patrie, avec la bien connue Moldau, la grande rivière tchèque. Anton Dvorak (1841-1904)

sera le fidèle continuateur de Smetana. Il est l'auteur de 9 symphonies ; la plus connue est la Symphonie du

nouveau monde composée aux Etats-Unis.

Leos Janacek (1854-1928)

Formé à Prague et à Leipzig, Janacek aura une carrière tardive mais combien fructueuse. Il fonde une école de musique à Brno,

la ville où Mendel découvre les lois de la génétique. Il compose une musique au style audacieux, très original, subordonnant

l'harmonie au rythme, riche en dissonances, ce qui en fait un compositeur très moderniste. De 1888 à 1903, Il a étudié le

folklore morave et peut être considéré, avec Bartok et Kodaly, comme un des fondateurs de l'ethnomusicologie.

Son œuvre comporte plusieurs opéras (Katia Kabanova, la Petite Renarde rusée..), la Messe Glagolitique et des

pièces orchestrales comme Tarass Boulba ou la fameuse Sinfonietta.

La très populaire Sinfonietta date de 1926 ; œuvre d'un homme âgé de 72 ans,elle exprime une étonnante jeunesse

Bohuslav Martinu (1890-1959)

C'est le 4ième compositeur de cette Bohème si souvent troublée. Mais c'est aussi le plus français d'entre eux. D'abord

second violon de la Philharmonie Tchèque, il découvre Dukas, Ravel et Roussel dont il sera l'élève en 1923. De cette date

jusqu'à 1940 il restera à Paris puis émigrera aux Etats-Unis jusqu'en 1953. Et ce sera Rome, Paris, Vieux-Moulin, dans

l'Oise, où une maison porte une plaque rappelant son passage, la côte d'azur et la Suisse.

Il produira plus de 400 œuvres : 30 concertos, 6 symphonies et bien entendu des opéras ( Juliette ou la clé des songes,

Passion Grecque.), des ballets ( Istar, Echec au Roi..) et de nombreuses œuvres pratiquement inconnues. Sa

musique, souvent bien reconnaissable, est au carrefour du folklore tchèque, du Debussysme et du concerto grosso dont il

utilisera la technique.

Les fresques de Piero della Francesca et les Paraboles, la dernière grande partition orchestrale de

Martinu, sont deux réussites. les Paraboles sont présentées en 1958, à Boston, sous la direction de Charles

Münch. Deux d'entre elles tirent leur inspiration de La Citadelle de Saint-Exupéry.

Baptisée d'abord symphonie, la Rhapsodie pour grand orchestre refléterait l'intérêt de Martinu pour la technique du concerto

grosso

Mais les deux grands compositeurs de cette Europe centrale sont Liszt et Bartok

Franz Liszt (1811-1886)

Fils d'un intendant du Prince Esterhazy, élève du fameux Saliéri pour la composition, ce hongrois acquiert une

réputation de pianiste virtuose pendant son séjour à Paris entre 1823 et 1835. A Paris, il fréquente les milieux littéraires,

rencontre Hugo, Musset,Lamartine et Chopin. Là, il s'éprend d'une de ses élève, Caroline de Saint-Cricq, fille d'un ministre

de Charles X qui s'empressa d'interrompre et l'idylle et l'enseignement du piano. Caroline en garda un souvenir ébloui

mais Franz déçu envisagea la prêtrise.

A la révolution de 1830, il est Saint-simonien. Il parfait sa culture, engloutissant pêle-mêle Platon, Goethe ou Montaigne.

En 1835, il oublie la prêtrise avec la comtesse Marie d'Agoult dont il aura 3 enfants dont Cosima, la future épouse de

Wagner. Il fait des tournées de virtuose, vivant dans une roulotte de bohémien. Il s'installe plus tard à Weimar (1842) et

y produit ses principales œuvres orchestrales.

En 1847, après un concert à Kiev, il devient l'amant d'une jeune russo- polonaise, la Princesse von Sayn-Wittgenstein,

épouse séparée d'un officier russe. La mignonne qui fume le cigare comme Georges Sand, décide d'épouser le musicien. En

1861, Liszt s'installe à Rome mais le Pape refuse de légaliser cette union. En 1865, il reçoit même les ordres mineurs : le

jeune dandy de 1823, au visage mince et au longs cheveux à la Bonaparte, a beaucoup vieilli mais son regard reflète

toujours droiture et intelligence.

La guerre de 1870 le navre. En 1886 Paris lui offre un dernier triomphe, au Trocadéro, à la suite de l'exécution, dirigée

par Edouard Colonne, de sa Sainte Elisabeth, devant sept mille auditeurs. Il meurt à Bayreuth d'une pneumonie

alors qu'il était venu pour la première de Parsifal. Sa fille, Cosima, bâcle les funérailles pour ne pas nuire

aux mondanités du festival.

Son œuvre symphonique comporte 2 symphonies ( la Faust symphonie et la Dante symphonie), les 13 poèmes symphoniques

(Les Préludes,Orphée, Mazeppa,Hamlet..), deux concertos et les fameuses Rhapsodies hongroises,

orchestration d' œuvres pour piano.

La Dante symphonie fut dédiée à Wagner. Après l'enfer et le purgatoire le final est un magnificat avec chœur.

Mais revenons en enfer.

Bela Bartok(1881-1945)

Bartok n'est devenu célèbre hors de Hongrie qu'après la 2ième guerre mondiale, alors qu'il s'éteignait aux Etats-Unis. Il

avait pourtant eu des succès en Europe centrale. Il avait fait de bonnes études musicales à Presbourg et à Budapest, mais il

restait un adepte du classicisme germanique, de Bach à Brahms.

Dès 1905, avec la collaboration de son ami Zoltan Kodaly (1882-1967) , il avait fait des recherches sur

les folklores hongrois, slovaque et roumain, recueillant méthodiquement les chants des paysans, peut-être plus de 8000, qui

n'avaient jamais été notés et qu'il étudia scientifiquement. Il constata une parenté entre de nombreuses mélodies à travers

l'Europe centrale, ce qui renforça son sens de la fraternité humaine. De cela il tira parfois quelques unes de ses

compositions mais, le plus souvent, sa musique était une émanation d'un folklore personnel qui s'écartait des grands

courants de la musique contemporaine. Si bien que sa musique ne ressemble à aucune autre.

Très tôt le public hongrois s'était montré sensible à la force persuasive de la musique ardente que ces 2 révolutionnaires

avaient tirée de leur terroir natal. A la suite de la guerre de 1914, la Hongrie, une des vaincues, sombra dans un

chauvinisme patriotique : Bartok devint alors une de ses gloires nationales.

La première œuvre symphonique de Bartok, Kossuth,un révolutionnaire magyar, comportait une parodie de l'hymne autrichien mais

restait très classique. Puis il vient à Paris et entend la musique de Debussy. Il explorera alors toutes les ressources

harmoniques, développera son œuvre pianistique et composera des sonates, 6 quatuors et son unique opéra le Château de

Barbe bleue (1911).

Sa musique symphonique comporte des pièces pour orchestres, 2 ballets, le Prince de bois et le Mandarin merveilleux,

celui-ci d'une acide crudité, et des concertos pour piano (1926,31,44) ou pour alto. Mais le sommet de son art est

atteint, dans les années 1934-38, avec la crépusculaire Musique pour orchestre à cordes,

percussion et célestat, créée à Bâle en 1937, et la Sonate pour deux pianos et percussions.

En 1940, L'expansion du nazisme en Europe centrale amena Bartok, après l'Anschluss, à s'expatrier aux Etats-Unis. Là, Il

donnera quelques conférences mais vivra dans des conditions difficiles, sans argent et physiquement épuisé : en effet il

souffrait d'une leucémie qui l'emporta après qu'il eut composé son Concerto pour orchestre (qui fit un triomphe

au Carnegie Hall de New-York, le 1er décembre 1944) et son 3iéme Concerto pour piano. Ce dernier, pourtant

splendide, est taxé par certains « d'un retour à un Ravel déclinant ». La société des compositeurs de New-York paya les

modestes obsèques de Bartok.

Pierre Boulez, toujours critique, abaisse l'œuvre de Bartok : « il manque à son langage une cohérence interne qui vient

pallier une imagination fertile en inventions à court terme...... le folklore a élargi et assoupli ses conceptions rythmiques

en même temps qu'il rétrécissait singulièrement son horizon ». Comprenne qui pourra !!. Il n'en reste pas moins que Bartok,

pianiste virtuose et ethnomusicologue, est « un des compositeurs les plus admirables de l'histoire de la musique, modèle de

justice, d'indépendance et de résistance à toutes les compromissions ».

Ecoutons la 4ième partie du concerto pour orchestre de Béla Bartok

Les Etats-Unis :

Dés la fin du XIXème siècle les Etats- Unis furent le lieu d'une vie musicale intense caractérisée par l'existence de

nombreux orchestres dans les principales grandes villes : bien des chefs français, comme Charles Munch ou Pierre Monteux,

les dirigèrent. Le panorama des compositeurs américains est richement peuplé mais beaucoup de noms nous sont inconnus.

Par leur originalité ou leur renommée certains émergent : c'est le cas de Charles Ives (1874-1954),

considéré comme un des plus novateurs des compositeurs américains. Il est l'auteur de 5 symphonies dont les singularités

peuvent déconcerter et d'une pièce orchestrale réputée: Central park in the dark. Pierre Boulez l'exécute d'un

trait : « Il avait des idées mais il lui manquait l'outil pour les réaliser..au fond Ives c'est du Mahler raté ».

Aaron Copland (1900-1990) vient parfaire sa formation en France de 1921 à 1924 ; c'est là « qu'il

trouve son maître » en la compositrice Nadia Boulanger. De retour aux états-Unis, il devient le plus joué des compositeurs

américains. De ses symphonies on retiendra la Dance Symphony issue du ballet Grogh inspiré par le

Nosterafu de Murneau et une Symphonie pour orgue et orchestre inspirée de Stravinsky. Il compose aussi des

pièces pittoresques et des suites d'orchestre bien audibles qui frisent parfois la musique de film comme Rodéo, Billy

the Kid ou Appalachian spring, un ballet créé en 1944 par Martha Graham,une danseuse renommée aux Etats-Unis,.

A partir de 1930, il consacra son temps à la défense de la musique contemporaine. On dit qu'il parcourait aussi les états

comme chef d'orchestre, toujours accompagné par de jeunes éphèbes qu'il affectionnait. Atteint de la maladie d'Alzheimer,

il cessa de composer mais continua à diriger jusqu'en 1983.

Avec Billy the Kid on est dans la musique de film...

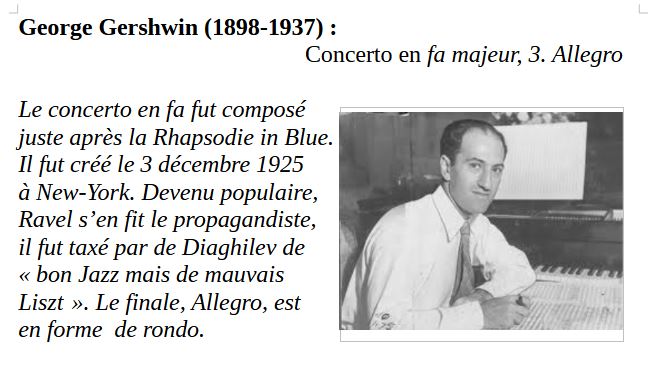

George Gershwin (1898-1937), comme Copland, est issu d'une modeste famille d'émigrés russes.

Gershwin est probablement le compositeur américain le plus connu à l'étranger avec la Rhapsodie in blue ou

un Américain à Paris. Dans la Rhapsodie, le blue dont il est question n'a rien à voir avec le folklore noir

des états du sud : c'est pour l'auteur l'association sons et couleurs, à l'exemple de Debussy qui nous dit : « un accord de

neuvième, les bémols sont bleus ».Quant à l'Américain à Paris, ce serait, selon Gershwin, une pièce sans programme

; elle permet pourtant de retrouver des thèmes évocateurs comme le joyeux tintamarre des klaxons.

Pour certains ( Rebattet) « le Concerto en fa pour piano est un raté soporifique rappelant le sentimentalisme de Rachmaninov

et Porgy and Bess une pâle imitation du folklore noir américain ». Moi, j'aime.

Gershwin était un bon pianiste qui au début de sa carrière avait composé avec son frère« Ira » des chansons que

s'arrachèrent Ginger Rogers et Fred Astaire. Un jour il remarqua que son petit doigt n'avait pas la souplesse habituelle :

c'était le premier signe de la tumeur cérébrale qui devait l'emporter.

Ne quittons pas les compositeurs américains sans citer Samuel Barber (1910-1981) parce qu'il est

l'auteur du fameux Adagio (2ème mouvement remanié d'un quatuor) si prisé du public. Personnellement j'apprécie le

Concerto pour violon au lyrisme incontestable.

Pour certains « Barber est l'un des grands compositeurs américains », pour d'autres « il est le parfait exemple du petit

maître dont l'inspiration manque d'originalité ».

A vous de juger..

Conclusion : J'espère que cette promenade musicale vous a permis de découvrir ou de redécouvrir

quelques compositeurs européens et américains. Beaucoup ont été oubliés, ils me pardonneront. Certains étaient des génies

bien connus, d'autres avaient simplement du talent mais on a vu combien ces évaluations peuvent varier selon les critiques

et selon les époques. En écoutant de trop brefs extraits de leurs œuvres on a pu se faire une idée de leur style. Pour le

simple amateur, bien éloigné des analyses du langage musical et de sa technique, ces extraits inciteront peut-être à

visiter l'œuvre de ces compositeurs qui ont tous contribué, avec leurs moyens, à la belle histoire de la musique symphonique.

Je vous remercie de votre attention.

J.R. - 10/2025