PASTEUR : sa vie, son œuvre, son héritage.

Par Jean Roussaux

Texte annoté de la conférence faite à la médiathèque de Puteaux le 26 Novembre 2022 à l'occasion de l'année du bicentenaire de sa naissance. Conférencier : Jean Roussaux, Professeur honoraire, UPMC, Sorbonne Université.

1 - La vie et l'œuvre

La jeunesse et l'heure du choix

Louis Pasteur nait le 27 décembre 1822 à Dôle (Jura). Il appartient à une fratrie de 5 dont 3 filles et un garçon qui

meurt à 1 an. Son père, ancien soldat des armées de Napoléon, tient une petite tannerie (fig. 1). Après un bref passage par Marnoz, la famille s'installe à

Arbois en 1830 dans une grande bâtisse que borde la Cuisance, un affluent de la Loue. Le jeune Pasteur fréquente le collège de la ville.

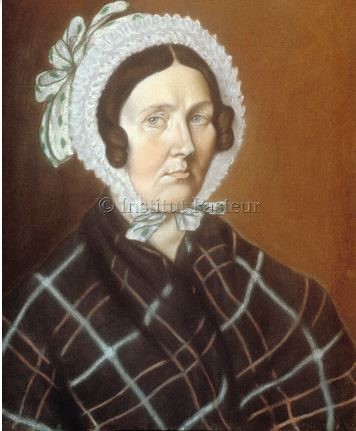

C'est un élève moyen, manquant un peu d'enthousiasme pour les études mais non dépourvu d'ambition. En revanche c'est un excellent dessinateur. Il réalise de

très beaux pastels (fig. 2) qui montrent ses talents de peintre, pastels que l'on peut admirer dans les musées Pasteur.

Mais Pasteur ne sera pas peintre, son père le pousse vers le professorat. En 1838 après un bref passage au collège royal de

Besançon et un décevant séjour à Paris, il revient à Arbois puis, de retour au collège royal, il passe le baccalauréat à Besançon. Il est reçu à celui de

philosophie mais collé à celui de sciences qu'il n'obtient que deux ans plus tard. Il prépare alors le concours pour entrer à l'Ecole Normale Supérieure (ENS).

En 1842 il est reçu médiocrement au concours et décide de le représenter. Pour augmenter ses chances il s'installe alors à Paris et suit les

cours préparatoires du lycée Saint-Louis et ceux du célèbre chimiste Dumas, à la Sorbonne. En 1843, bingo, il est reçu 4ème au concours. Il

intègre l'ENS.

Fig. 1 : maison natale de Pasteur à Dôle Fig. 2 : mère de Pasteur

A l'ENS le jeune Pasteur est reçu 3ème à l'agrégation de science physique et en 1847 il entre dans le laboratoire

d'Antoine-Jérôme Balard, le décœuvreur du brome, pour préparer une thèse de chimie. L'un de ses deux mémoires de thèse portait sur le pouvoir rotatoire, un

phénomène découvert quelques années avant par Biot. Pour l'apprécier on fait appel à la lumière polarisée. Pour faire simple cette lumière vibre dans un seul

plan et traverse sans modification une substance quelconque transparente. En revanche si la substance est optiquement active le plan de la vibration bascule

d'un certain angle. Si, par rapport à l'observateur, le plan bascule vers la droite la substance est dite dextrogyre, vers la gauche elle est dite lévogyre.

Lorsque Pasteur commence ses travaux sur les acides tartriques qui lui assureront les premiers honneurs, on connaissait deux acides tartriques,

l'acide tartrique, sous-produit de la vinification et l'acide paratartrique, isolé par Gay-Lussac en 1823 et qu'il avait nommé acide

racémique (de racemus, la grappe de raisin). Le chimiste suédois Berzélius avait montré ensuite que les deux acides avaient la même composition atomique

(on dirait maintenant la même formule chimique et on parlerait d'isomères). De plus, un auteur allemand, Mitscherlich, affirmait que les deux acides avaient

la même forme cristalline asymétrique mais que l'acide tartrique avait un pouvoir rotatoire dextrogyre alors que le paratartrique n'en avait pas. La

découverte de Pasteur fut de montrer que les cristaux de tartrate étaient tous semblables et présentaient une dissymétrie alors que ceux du

paratartrate, qui présentaient également une dissymétrie, étaient de deux types comme il put le montrer en triant les cristaux sous le microscope, l'un des

types étant l'image de l'autre dans un miroir (fig. 3). Remis en solution l'un des types était dextrogyre et l'autre lévogyre et comme les deux types de

molécules étaient en quantité égale, la solution de paratartrate ne perturbait pas la lumière polarisée. La chance avait souri à Pasteur

car les cristaux résultant du mélange de deux isomères sont généralement différents de ceux des isomères constituants.

Pasteur émit alors l'hypothèse que l'activité optique résultait d'une asymétrie de l'édifice moléculaire. Cette hypothèse fut

remarquablement féconde. Elle sera à l'origine de la stéréochimie et de la représentation tétraédrique de l'atome de carbone proposée en 1874

par Le Bel et Van't Hoff,

Fig. 3 : le microscope du cristallographe et les cristaux de l'acide paratartrique

Sous les cristaux les molécules chimiques correspondantes

De 1848 à 1853 Pasteur étudiera le pouvoir rotatoire de beaucoup de substances, des gommes, des essences, des huiles essentielles et il

trouvera une corrélation entre substances biologiques et pouvoir rotatoire. Pour Pasteur les molécules d'origine biologique sont donc

dissymétriques alors que les molécules de la synthèse chimique seraient des racémiques dépourvus de pouvoir rotatoire. De même les êtres vivants consommeraient

des substances dissymétriques : dans une conférence à la Société chimique de Paris, en 1883, Pasteur rappelle qu'en étudiant la fermentation

du paratartrate d'ammonium par une moisissure (Penicillium glaucum) il avait constaté qu'un seul des deux isomères, le dextrogyre, disparaissait de la

solution.

Entre temps il devient professeur à Dijon puis à Strasbourg. C'est à Strasbourg qu'il épouse, en 1849, la fille du recteur de l'Université,

Marie Laurent. Le couple aura 5 enfants dont trois filles qui meurent en bas âge. Les trois premiers enfants sont nés à Strasbourg : Jeanne (1850-1859),

Jean-Baptiste (1851-1908) et Cécile (1853-1866). Viennent ensuite Marie-Louise (1858-1934) et Camille (1863-1865) qui meurt d'un cancer du foie. Jean-Baptiste

s'engage lors de la guerre de 1870 ; il décède en 1908 sans descendance. Quant à Marie-Louise, elle épouse René Vallery-Radot, collaborateur

aux journaux le Temps et la Revue de deux mondes. Ils ont un fils, Joseph-Louis-Pasteur Vallery-Radot. Professeur de médecine, il propose

l'exanguino-transfusion avec Paul Milliez. Jean Hamburger est un de ses élèves. Homme politique, il est un temps en mission diplomatique en Amérique latine, un

temps député RPF, membre du conseil constitutionnel puis de la juridiction jugeant les généraux Jouhaud et Salan. Le verdict clément à l'égard de ce dernier,

qui lui serait en partie dû, provoqua la rupture avec le général de Gaulle. Il meurt sans enfant. Pasteur n'a donc aucun descendant en ligne

directe.

Professeur à Lille : premiers travaux sur les fermentations

En 1854, Pasteur devient professeur de chimie et doyen de la nouvelle faculté des sciences de Lille. C'est là qu'il commence ses travaux sur

les fermentations qui s'étendront sur toute une partie de sa vie de 1854 à 1876.

Lorsqu'il est à Lille il établit des relations avec l'industrie. Un industriel local lui demande de rechercher la cause d'une altération qui perturbait sa

production d'alcool obtenue par fermentation du jus de betterave. Pasteur découvre alors qu'une levure contaminante provoque la formation

d'acide lactique. Il publie un Mémoire sur la fermentation appelée lactique en 1857.

Mais c'est la fermentation alcoolique qui fut très étudiée par Pasteur, il en montra la complexité. Dans ses premiers travaux Pasteur, après

Cagniard de Latour (1836), avait mis en évidence le rôle de la levure(fig.5). Puis il indique que la production d'alcool est bien meilleure

en absence d'oxygène (anaérobiose), ce dernier bloquant la production d'alcool, c'est ce qu'on appelle l'effet Pasteur (1861), Cette

découverte était évidemment importante pour l'industrie puisqu'elle permettait d'augmenter le rendement en alcool. De plus, Pasteur observe

qu'il se forme à côté de l'alcool des produits secondaires. Ce sont eux qui lors de la vinification donnent aux vins leurs bouquets.

Fig. 4 : un microscope de Pasteur Fig. 5 : la levure Saccharomyces

En 1863, à la demande de Napoléon III, Pasteur commence ses études sur les altérations du vin qui en perturbaient le

commerce. Il confirme d'abord des travaux antérieurs qui attribuaient la piqûre des vins à la formation de vinaigre due à un microbe Mycoderma aceti

(maintenant Acetobacter aceti). Il observe également que d'autres microorganismes coexistent avec la levure dans les conditions naturelles. Il les

considère tous comme des contaminants pourtant certains constituent la flore malo-lactique indispensable à une bonne maturation de certains vins (bordeaux,

bourgogne). Pour tuer les germes il propose de chauffer le vin : c'est la pasteurisation, idée qu'avait déjà eue Nicolas Appert, l'inventeur de la conserve.

La pasteurisation des vins n'eut guère de succès et fut assez vite abandonnée. En revanche, comme vous le savez, la méthode s'appliqua avec succès à la bière

et au lait. Il publie ses résultats dans ses Etudes sur le vin en 1866.

De 1857 à 1867, Pasteur a étudié diverses fermentations en faisant appel à la technique des cultures pures. Ainsi Pasteur put

établir qu'à chaque microorganisme correspondait une fermentation déterminée et dégager les caractères fondamentaux des fermentations alcoolique, lactique,

acétique et butyrique. Pasteur prendra de nombreux brevets sur les fermentations et sur la conservation des vins. Ses découvertes ont apporté

des améliorations décisives pour la production d'alcool ou celle du vinaigre.

Sautons en 1870, c'est la guerre, Pasteur, patriote et un peu cocardier renvoie une distinction de docteur honoris

causa que lui avait décernée l'université de Bonn. Un peu revanchard, en 1871, il veut montrer à l'Allemagne que la France est aussi

capable de fabriquer de la bonne bière. Il commence ses travaux dans une brasserie à Chamallière. La bière pasteurisée s'appellera d'ailleurs bière de revanche.

Au cours de ses travaux sur la bière dont il décrit les maladies, Pasteur observa qu'il existe plusieurs variétés de levures, chacune donnant

un type de bière particulier. Il étudia également les modes de fermentation, haute ou basse. En 1876 il publiera son mémoire Etude sur la

bière.

Controverse avec Berthelot

Pour Pasteur les fermentations étaient nécessairement l'œuvre de microorganismes vivants alors que pour Berzélius, Von Liébig ou Marcelin

Berthelot il s'agissait de mécanismes purement chimiques. Marcelin Berthelot fut un chimiste et un homme politique réputé. Père de la thermochimie, il avait

aussi réalisé plusieurs synthèses de composés organiques (éthanol, acide formique, méthane .).

En 1878, après la mort de Claude Bernard, Marcelin Berthelot fit état dans la Revue scientifique d'une série d'expériences de Bernard

destinées à réfuter la théorie pastorienne des ferments vivants. Lorsque Pasteur prit connaissance de l'article, il entra, dit-on, dans une

grande colère et se mit à arpenter son laboratoire de long en large, traitant cette publication d'infamie et traitant Berthelot d'infâme et de malhonnête,

capable de tout et concluant : cet homme est capable de tout, de tout vous dis-je, cet homme, il doit tromper sa femme !!! Pasteur

fit paraître une réponse sous le titre : Réponse à un écrit posthume de Claude Bernard.

Mais Marcelin Berthelot n'était pas rancunier : il sera l'auteur d'une analyse élogieuse des travaux de Pasteur parue dans le Figaro à la

suite du décès du grand homme en 1895. Ce qui est important c'est que peu après, en 1897, Buchner et Hahn, à l'université

de Kiel, donnaient raison à Claude Bernard et à Berthelot. Ils avaient obtenu, en broyant des levures, un principe actif qui transformait le sucre en alcool

qu'ils appelèrent zymase. Ce résultat sonnait le glas du principe vital pastorien et ouvrait la voie à la biochimie.

Mais retournons à l'ENS

En 1857 Pasteur est nommé administrateur et directeur des études à l'ENS. Dans cette fonction il n'a pas laissé un souvenir très glorieux

certains traits déplaisants de sa personnalité vont se révéler et avoir des conséquences néfastes. Pasteur se montre autoritaire, dépourvu

d'humanité, réglant les problèmes à coup de notes de service et de décrets. Il aura, dit-on, de nombreux accrochages avec les étudiants. Pasteur

était très respectueux des rites religieux. Etait-il croyant, rien n'est moins sûr : André Lwoff, le pastorien prix Nobel 1965, a rapporté

une confidence de Pasteur à Olga Metchnikoff* dans laquelle Pasteur indique « qu'il n'est pas croyant mais qu'il a gardé

une option religieuse par respect des convenances ».

* Olga est la seconde femme du célèbre pastorien Elie Metchnikoff spécialiste de l'immunité innée. C'était une femme talentueuse, douée pour les arts et pour les sciences.

Toujours-est-il qu'un jour un élève cesse de se rendre aux offices religieux, prétendant qu'il n'est plus catholique. Pasteur décide que s'il

n'est d'aucune religion reconnue par l'état il doit être exclu de l'école. Certains élèves apprécient peu cette marque d'autorité. Quelques jours plus tard les

élèves décident que le ragoût de mouton servi au réfectoire est immangeable, c'est la fameuse révolte des haricots. Pasteur fait

resservir le plat le jour suivant. Certains élèves le rejettent à nouveau : ils sont sévèrement punis. Puis Pasteur décide que tout élève pris

à fumer sera renvoyé de l'Ecole sur le champ. Suite à cette injonction plusieurs élèves démissionnent de l'Ecole. Seule une intervention du ministre de l'

instruction publique permet la réintégration des étudiants.

Plus tard, en 1867, c'est l'affaire Sainte-Beuve. Ce dernier, avait été maitre de conférences de littérature à l'Ecole. Devenu sénateur, au

nom de la liberté de pensée, il défend Ernest Renan dont la Vie de Jésus avait été sévèrement critiquée. Peu après il s'oppose à ce qu'une commission

sénatoriale établisse une liste des œuvres dignes d'être présentées dans les bibliothèques municipales. Suite à un incident de séance, un sénateur s'estimant

offensé par Sainte-Beuve, le provoque en duel. Un élève de L'Ecole (Francis Lallier) adresse alors à Sainte-Beuve une lettre de soutien au nom de 80 de ses

camarades. La lettre parait dans la presse. Pasteur renvoie l'élève. Le vase déborde, les élèves quittent l'Ecole. Les parents des élèves et

le ministère ne peuvent infléchir la position intraitable de Pasteur qui est soutenue par la presse réactionnaire tandis que l'Ecole apparait

comme le symbole de la liberté de pensée. Le ministre de l'instruction publique et des cultes, Victor Duruy, devra intervenir pour convaincre les récalcitrants

de réintégrer l'Ecole. Quant à Pasteur, il démissionne et on lui crée une chaire à la Sorbonne et un laboratoire de chimie-physiologique à

l'ENS dont il sera directeur de 1867 à 1889.

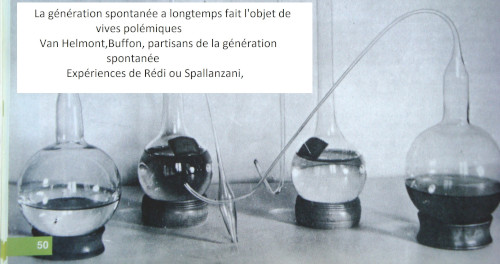

La génération spontanée

C'est quand il est directeur des études à l'ENS que Pasteur entre en polémique avec Pouchet à propos de la génération spontanée. Pouchet,

médecin et naturaliste rouennais, est un véritable scientifique reconnu par l'Académie des sciences. Il en a reçu un prix. A la suite de la publication de son

livre hétérogénie traité de la génération spontanée en 1859, l'Académie proposa un prix pour qui répondrait à la question «

Essayer par des expériences bien faites de jeter un jour nouveau sur la question des générations spontanées ».

Pasteur était opposé à la génération spontanée d'abord par conviction résultant de ses travaux sur les fermentations mais aussi par

convictions religieuses et philosophiques. Ces dernières étaient d'ailleurs en parfait accord avec les positions de l'église et celles de l'empereur

Napoléon III ce qui lui ouvrira de nombreuses portes et lui permettra d'obtenir des crédits pour ses recherches. La querelle entre Pasteur et

Pouchet, c'était au fond l'affrontement entre la position spiritualiste de Pasteur, qui avait reconnu l'existence d'un dieu créateur dans une

conférence à la Sorbonne en 1864, et la position matérialiste de Pouchet, dans laquelle les êtres vivants naissent de la matière inerte.

Comme il le faisait avant toutes ses expérimentations, Pasteur procède à une étude historique approfondie. Dans ses écrits Pasteur

fait référence à des auteurs qui ne sont guère cités dans les articles publiés sur son œuvre comme Lowel, Schoder, Von Dusch ou Schwann. Mais une

partie des conceptions de Pasteur sur la génération spontanée trouve incontestablement son origine dans les enseignements de Claude Bernard.

En effet, Pasteur, pourtant déjà connu comme ancien doyen de la faculté de Lille et administrateur à l'ENS, n'en suivra pas moins comme un

simple étudiant les cours de Bernard à la Sorbonne. Le cours de l'année 1860 portait sur la propagation et le développement des êtres

vivants et la vie latente, des questions qui touchaient à la génération spontanée. On dit que Pasteur prit beaucoup de notes à ces

cours.

Fig. 6 : les ballons à col de cygne

Les fameux ballons à col de cygne (fig. 6) que Pasteur utilisa pour réfuter la génération spontanée sont connus de tous ; l'idée lui avait

été suggérée par son maître de thèse, le chimiste Balard. De longue date la génération spontanée d'êtres vivants était l'objet de vives discussions. Depuis

l'alchimiste Van Helmont qui voyait apparaître des souris dans un vase de froment pressé par une chemise de femme, un peu sale de préférence, ou Buffon qui

croyait à l'édification d'êtres vivants à partir de l'agrégation de molécules organiques, la génération spontanée avait de nombreux adeptes. Pourtant les

travaux de Redi ou de Spallanzani avaient déjà montré qu'elle était bien peu vraisemblable. A l'époque de Pasteur on s'accordait sur ce point

en ce qui concernait les organismes supérieurs mais certains prétendaient encore que la génération spontanée pouvait intervenir chez les animalcules que

révélait le microscope. Pouchet était de ceux-là. Dans ses écrits, Pasteur résumant la théorie de Pouchet conclura « voilà le système du

savant naturaliste de Rouen, œuvre d'une imagination féconde guidée par des observations erronées »

En examinant les nombreux dispositifs qu'utilisa Pasteur dans sa réfutation de la génération spontanée les historiens ont remarqué la

similitude entre certains d'entre eux et ceux que proposaient Bernard ou Chevreul dans leurs cours. Finalement, plus que dans ses autres travaux,

l'originalité de Pasteur est ici relativement faible. Il se contente de reprendre la vieille théorie de la dissémination des germes par

l'air. Mais ce manque d'originalité est compensé par l'extrême diversité des dispositifs expérimentaux destinés à répondre à toutes les objections. Il

sème "les poussières de l'air" qu'il récolte rue d'Ulm dans des milieux de culture les plus variés : le lait, l'urine, l'eau additionnée de sucre candi, l'eau

de levure. Il analyse les gaz contenus dans les ballons expérimentés. Il jongle avec les températures, l'acidité ou l'alcalinité des milieux de culture. Il

complète tout cela par de rigoureuses observations au microscope. Bref, une débauche d'expériences qui finit parfois par obscurcir un peu le débat.

On voit donc que dans cette question de la génération spontanée Pasteur s'inspire beaucoup des travaux de ses devanciers mais il les complète

en faisant preuve d'une grande inventivité et d'une grande rigueur dans l'expérimentation.

Pasteur a aussi une autre qualité : la ténacité. Pour renforcer son argumentation il expérimente à diverses altitudes, dans le Jura et

jusqu'au glacier du Montanvert. Il emportait des ballons scellés contenant un milieu nutritif stérilisé et les ouvrait pour faire pénétrer l'air pur de la

montagne avant de les sceller à nouveau. Aucun microorganisme ne se développait. En revanche les flacons ouverts dans l'auberge du Montanvert étaient tous

contaminés. Pasteur expliquait que les germes étaient apportés par les touristes qui fréquentaient l'auberge. Mais Pouchet se révéla aussi

tenace que Pasteur en conduisant le même genre d'expériences sur l'Etna puis les Pyrénées et à une altitude supérieure à celle des essais de

Pasteur. Or des fioles ouvertes, même à haute altitude, furent contaminées, résultat que Pouchet présenta à l'Académie en 1863.

Malgré les incertitudes sur les résultats obtenus par ces deux auteurs dans cette histoire de flacons contaminés ou non, une commission fut nommée dont les

membres étaient acquis à Pasteur. Elle n'entendit que Pasteur dont l'argumentation, apparemment rigoureuse, emporta la

conviction. En 1865, la commission entérine tous les résultats de Pasteur. Ainsi se clôt la controverse avec Pouchet*.

*Pourtant la démonstration était moins rigoureuse qu'il y paraissait : Pasteur n'avait même pas refait les expériences de Pouchet, En

particulier les milieux de culture contenus dans les flacons étaient différents : infusion de foin chez Pouchet et eau de levure sucrée chez Pasteur

. Or on a ensuite montré, vers 1875, que le foin peut contenir des bacilles aérobies sporulés. Les spores auraient pu résister à la

stérilisation des flacons et germer ensuite en présence d'oxygène. Finalement la "génération spontanée" de Pouchet n'était vraisemblablement qu'un phénomène de

reviviscence induit par l'oxygène. Comme les tenants de la génération spontanée argumentaient encore prétendant que le chauffage stérilisant le milieu de

culture le rendait impropre à la croissance, Pasteur montra que du sang et de l'urine tout frais recueillis ne présentaient aucun

développement de microorganismes. Cependant, plus tard, Pasteur aurait déclaré dans un texte daté de 1878 que la génération

spontanée n'était peut-être pas impossible.

Les maladies du ver à soie

Vers 1850, l'industrie de la soie est affectée par une maladie épidémique qui provoque une forte mortalité des vers et une réduction de la

production de soie. En 1865 c'est à la demande de Napoléon III et du sénateur du Gard, le chimiste Dumas, que Pasteur va

effectuer des recherches sur cette maladie du ver à soie, ver qui est en fait la chenille du Bombyx du mûrier (fig. 7). La peau des chenilles malades

présentait souvent des taches noires, comme des grains de poivre, pebre en occitan, d'où le nom donné à la maladie : la pébrine. Beaucoup des chenilles

mouraient mais certaines donnaient des papillons porteurs de la maladie. Une autre maladie des vers sévissait aussi : la flacherie.

En 1865, Pasteur rencontre à Avignon l'entomologiste Jean-Henri Fabre qui lui apprend ce qu'est un cocon : le logement de la chrysalide, ce

que Pasteur ignorait. Bien excusable pour un chimiste. Il visite aussi des magnaneries, les lieux où on élevait les vers. En 1866

il s'établit au Pont-Gisquet (fig. 8) près d'Alès avec sa femme, sa fille et quelques collaborateurs. Il y fera 5 longs séjours. Il installe un

laboratoire pour l'élevage des vers à soie. Au départ il pense que la pébrine et la flacherie sont la même maladie. Puis il nie le caractère infectieux de la

pébrine en contradiction avec Antoine Béchamp* et bien d'autres. Il observe dans les tissus des chenilles malades des corpuscules : il les prend d'abord pour

un symptôme puis se ravise et montre leur caractère infectieux. Il a mis la main sur le parasite responsable de la pébrine mais celui-ci est déjà connu depuis

Leydig. En revanche, les fameux grains de poivre ne sont eux que des lésions de la peau.

* Antoine Béchamp (1816-1908) est un chimiste médecin et pharmacien à l'origine de la théorie des microzymas, théorie également soutenue par un professeur du Muséum, Jules Tissot. Elle est à l'origine de la théorie du polymorphisme bactérien. Si les travaux microbiologiques de Béchamp n'ont guère laissé de traces il n'en est pas de même de ceux du chimiste qui portaient sur la synthèse de l'aniline ou celle d'un dérivé de l'arsenic (Atoxyl) utilisé un temps contre la maladie du sommeil ou des maladies de peau.

Fig. 7 : chenilles du Bombyx Fig. 8 : Pasteur à Pont-Gisquet

Après de nombreux essais Pasteur triomphe de la pébrine en proposant une méthode d'une grande simplicité : On élève les papillons dans des

enceintes indépendantes (ou chambrées). Les femelles pondent des œufs (ou graines). Dans chaque chambrée on prélève quelques œufs et on les examine au

microscope. On examine également des tissus des papillons adultes. Si on trouve le parasite dans les œufs ou chez les adultes d'une chambrée, on l'élimine.

Les chambrées saines vont perpétuer la culture. Une telle méthode de tri avait été déjà suggérée par un zoologiste italien, Orcino. Malgré ce succès,

Pasteur ne peut éviter les dommages provoqués par la flacherie. Il démontre néanmoins que cette maladie est due à la fermentation des feuilles de

mûrier dans l'intestin des chenilles. On sait maintenant que la maladie est en partie due à un virus.

Par ses travaux Pasteur a donc amélioré le sort de la sériciculture française sans en être le sauveur comme on l'a parfois prétendu car la

production resta toujours inférieure à ce qu'elle était avant l'apparition de la pébrine. Dans cet épisode on voit comment Pasteur après

s'être trompé rectifie ses erreurs, utilise au mieux les connaissances antérieures et propose une élégante solution au problème qui était posé. Malheureusement

à la même époque le deuil et la maladie assombrissent ses réussites : il perd son père et ses filles, Cécile et Camille, et en 1868 lorsqu'il

sort d'une séance de l'Académie, il est atteint des prémisses d'un AVC. L'attaque le laissera hémiplégique du côté gauche malgré l'intervention des sangsues

utilisées à l'époque.

Naissance de la Microbiologie

La période de 1850 à 1900 a été très fructueuse pour les chasseurs de microorganismes permettant des avancées en médecine : Pasteur

et Roux isolent le staphylocoque du furoncle et le streptocoque de la fièvre puerpérale, Eberth l'agent de la typhoïde (1880),

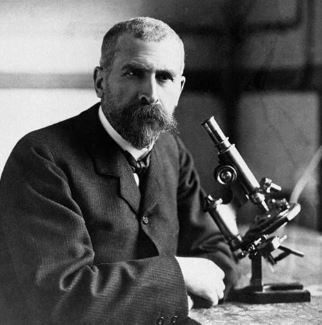

Nicolaier celui du tétanos (1884). Parmi les grands chasseurs de bactéries pathogènes il ne faut pas oublier Robert Koch (fig. 8) dont la

rivalité avec Pasteur fera date et qui isole l'agent du charbon, celui de la tuberculose en 1882 et redécouvre, après Pacini,

celui du choléra en 1884

Fig. 8B : Koch dans son laboratoire ; bacille tuberculeux dans du tissu pulmonaire

C'est aussi la période où apparaissent de nouvelles vaccinations et où triomphe l'asepsie. Toutes les études sur les fermentations avaient conduit

Pasteur à considérer que des microorganismes sont à l'origine des maladies infectieuses. C'est la raison pour laquelle Pasteur

vantait les mérites de l'asepsie, allant jusqu'à éviter de serrer la main d'un visiteur. Véritable héritier de Semmelweis, Pasteur définit

les règles d'hygiène à respecter en milieu hospitalier. Son intervention à l'Académie de médecine en 1878 est restée célèbre :

« Si j'avais l'honneur d'être chirurgien, pénétré comme je le suis des dangers auxquels exposent les germes.... » et Pasteur énumère toutes les précautions permettant une bonne asepsie. En Angleterre, Lister, chantre de l'antisepsie, appliquera ces principes et pour rendre hommage à Pasteur assistera au jubilé de celui-ci en 1892.

On enregistre enfin de spectaculaires avancées dans le domaine de la recherche appliquée sur les fermentations, la plupart dues à Pasteur et

ses collaborateurs.

Pasteur et les vaccinations.

Pour certains Pasteur serait l'inventeur de la vaccination. Il n'en est rien. Des mesures préventives étaient connues depuis fort longtemps

dans le cas de la variole, elles avaient vu le jour en Inde, puis en Chine où l'on introduisant des excoriations de pustules de varioleux dans le nez. En

Turquie au XVIème et XVIIème siècles on inoculait un extrait de pustule : c'était la variolisation qui fut introduite en Europe par Lady Wortley Montagu, femme

de l'ambassadeur d'Angleterre, qui avait fait varioliser son fils à Istamboul. La variolisation se pratiquait aussi en Arabie et selon Voltaire, dans son

dictionnaire philosophique, les femmes Géogiennes et Circassiènes, fort appréciées dans les harems des sultans Ottomans, étaient inoculées dans une partie

cachée de leur corps avant d'être vendues : un visage grêlé aurait certainement fait baisser le prix de la marchandise !! La pratique était finalement fort

répandue aussi, lorsque Louis XV mourut en quelques jours de la variole en 1774 à 64 ans, cette mort tragique incita la cour à se faire varioliser. La

variolisation eut lieu à Marly et en particulier on inocula le Roi Louis XVI, le comte de Provence (futur Louis XVIII) et le comte d'Artois (futur Charles X).

La variolisation n'était pas sans danger, elle pouvait conduire à une variole mortelle. Heureusement Jenner proposera une méthode plus fiable. Il montra qu'une

préparation de vaccine, une variole bénigne de la vache, protégeait l'homme du fléau varioleux. Ainsi en 1796 après avoir inoculé un enfant de 8 ans avec des

pustules d'une fermière atteinte de vaccine il décrit en détail 33 cas d'inoculation.

Premiers travaux de Pasteur.

Les premiers travaux de Pasteur sur les maladies contagieuses visent à montrer leur caractère infectieux. En 1878, le

ministère de l'agriculture contacte Pasteur pour le charger de déterminer les modalités de la contagion du charbon, une maladie des

mammifères et de l'homme (anthrax) qui provoquait des ravages dans les troupeaux. Pasteur montre d'abord que le charbon est inoculé aux

animaux au niveau de petites plaies dans la bouche. Et comme il apprend des paysans qu'il est courant d'enterrer les vaches décédées du charbon dans les

pâtures et que la maladie reparait chaque année dans ces champs que l'on dit maudits, Pasteur implique les vers de terre dans la

contagion ; ce sont eux qui remontent à la surface du sol les spores charbonneuses accumulées dans les cadavres.

En étudiant le choléra des poules Pasteur découvre fortuitement, avec Roux et Duclaux (1879), que les animaux auxquels on

a inoculé une culture vieillie sont immunisés. On raconte qu'au départ en vacances Pasteur aurait chargé Chamberland de repiquer

régulièrement les souches de la bactérie (actuellement Pasteurella ) responsable du choléra des poules, ce que ce dernier aurait négligé. Au retour de vacances

on aurait constaté que les inoculations de cette vieille culture non seulement ne font pas mourir les poules mais les protègent de l'infection. De là serait né

le concept de l'atténuation de la virulence. Pasteur appelle le phénomène vaccination en hommage à Jenner et Roux prépare un vaccin avec une

culture atténuée traitée par l'oxygène.

Pasteur et Koch

Au cours des études sur le charbon, la rivalité entre Pasteur et Koch qui s'est développée dans un contexte de rivalité franco-allemande

suite à la guerre de 1870 se trouve exacerbée. Cette rivalité* a fait l'objet de nombreuses études et d'un excellent documentaire télé que

vous avez peut-être vu. Disons que dans cette compétition le mérite de Pasteur fut de créer un vaccin efficace contre le charbon.

* Robert Koch (1843-1910) est un médecin allemand véritable fondateur de la bactériologie. Il avait isolé la bactérie responsable de la maladie du charbon (Bacillus anthracis) et montré qu'elle produisait des spores résistantes. Lorsque Koch publie ses résultats sur le charbon Pasteur qui a déjà une grande renommée critique le travail de Koch et effectue des expériences complémentaires qui ne font que confirmer les découvertes de ce "petit médecin de province". Lors d'un congrès, à Londres en 1881, Pasteur fait peu de cas des travaux de Koch pourtant présent dans l'assemblée. Lister, chirurgien anglais chantre de l'antisepsie, réunit les deux hommes et Koch montre à Pasteur des clichés photographiques de bactéries, ce qui impressionne Pasteur qui le félicite. Néanmoins quelque temps plus tard, Koch, ulcéré par l'attitude de Pasteur, publie une critique sévère des expériences de celui-ci. Un an plus tard, alors que Koch a découvert le germe de la tuberculose, dans un congrès portant sur l'hygiène et la démographie à Genève, en 1882, Pasteur attaque à nouveau les travaux de Koch. Celui-ci réagit très violemment d'autant que, suite à une erreur de traduction, orgueil pour recueil, il avait compris que Pasteur qualifiait ses travaux "d'orgueil " allemand. Koch ayant isolé le germe de la tuberculose (1882) et celui du choléra (1884) Pasteur n'est pas celui qui a isolé le premier un germe responsable des maladies humaines. Koch rendra néanmoins hommage à Pasteur lors du décès de ce dernier. La rivalité entre Pasteur et Koch ne s'éteindra pas à leurs décès, leurs élèves la perpétueront. Ainsi le bacille diphtérique est découvert à Berlin mais la toxine à Paris.

Vaccination contre le charbon : Pouilly-Le-FortPour produire un vaccin destiné à protéger de la maladie du charbon Pasteur s'inspire des travaux d'un jeune vétérinaire toulousain, Jean-Joseph Toussaint* qui avait présenté à l'Académie les premiers essais d'immunisation contre le charbon avec des filtrats de sang contaminé, chauffés et additionnés d'un antiseptique. Il avait même organisé en 1880 une vaccination d'une vingtaine de moutons à la ferme de l'école d'Alfort. Pasteur s'inspire aussi des travaux de Roux sur le choléra des poules qui obtenait l'atténuation par vieillissement des cultures et insufflation d'oxygène. C'est donc en cultivant les bactéridies, comme il dit, à 42-43 degrés pendant 8 jours et en insufflant de l'oxygène que Pasteur prépare son vaccin. On voit (fig. 9) les fameuses bactéridies dans un sang contaminé telles que les avaient observées Davaine.

* Jean-Joseph Toussaint (1847-1890) était un élève d'Auguste Chauveau (1827-1917), Ce dernier était un vétérinaire et médecin, directeur de l'école vétérinaire de Lyon et professeur au Muséum. Un peu comme Claude Bernard dont il était admirateur il a fait progresser la médecine. Anatomiste, physiologiste et microbiologiste son œuvre dans ce dernier domaine a été un peu éclipsée par Pasteur. Il isole l'agent du charbon symptomatique (Clostridium chauvoei) et propose un vaccin contre ce dernier. La maladie affecte les moutons et les bovins. La bactérie se transmet sous forme de spores par de petites blessures, au pâturage, comme le charbon. Fortes fièvre, gonflement inflammatoire des tissus musculaires, production de gaz, boiterie chez le mouton. La maladie est bénigne l'homme.

En relatant ses expériences sur ce vaccin Pasteur enfonce les travaux de Toussaint qui prétendait appuyer ses conclusions sur plus de 250 expériences : « quand on accuse avoir fait 250 expériences, c'est qu'on a mal expérimenté plus de 249 fois » dit-il avec condescendance. Pourtant Pasteur était doublement redevable à Toussaint puisque ce dernier avait suggéré le chauffage des cultures et l'utilisation d'antiseptique et que c'est Toussaint qui avait vraisemblablement fourni le germe du choléra des poules à Pasteur. Il faut aussi signaler que, pendant cette période, Pasteur et Toussaint ont échangé de nombreux courriers relatant leurs essais et que Pasteur recevait de Toussaint des échantillons de tissus d'animaux morts du charbon.

Fig. 9 : sang charbonneux Fig. 10 : expérience de Pouilly-Le-Fort

Bien que les premiers essais du vaccin ne soient pas parfaitement concluants, Pasteur accepte néanmoins de relever un défi lancé par un

vétérinaire, Hyppolite Rossignol et le président de la société d'agriculture de Melun, le baron de la Rochette pour démontrer publiquement l'efficacité du

vaccin Pasteur contre le charbon. L'expérience se déroulera en présence de Roux, Chamberland, Thuillier, Nocard et de plusieurs centaines de

personnes dont la plupart des notables du département de Seine et Marne et de plus d'une dizaine de vétérinaires. C'est la fameuse expérience de

Pouilly-Le-Fort (5 Mai- 2 juin 1881) où on inocule des moutons, chèvres et quelques vaches (fig. 10).

On raconte qu'en attendant les résultats de l'expérience Pasteur aurait réalisé que son vaccin avait été insuffisamment étudié et qu'il avait

peut-être trop vite relevé le défi. Son inquiétude augmente lorsqu'il apprend que quelques moutons vaccinés étaient fiévreux. Plutôt que d'envisager une erreur

de sa part, il préfère accuser ses collaborateurs de négligence et tout particulièrement Roux d'être à l'origine de l'échec annoncé. Mais le désastre n'a pas

lieu, tous les animaux vaccinés sont vivants et ceux qui ne l'étaient pas sont morts. Le triomphe est complet pour Pasteur.

Pourtant il semble bien que le succès ait tenu à la substitution du vaccin de Pasteur par un vaccin préparé par Roux et Chamberland en

présence de bichromate de potasse. Roux et Chamberland seraient donc les vainqueurs de Pouilly-Le-Fort, ils auraient sauvé la mise à leur patron ! Pourtant

Pasteur continua imperturbablement à prétendre que le vaccin utilisé à Pouilly-Le-Fort était bien celui dont il avait exposé la préparation

à l'Académie. La vérité ne fut dévoilée que plus tard lorsqu'on connut ce que contenaient des notes secrètes déposées à l'Académie par Pasteur

: Pasteur y indiquait qu'il avait utilisé un vaccin chauffé et additionné de bichromate, il reconnaissait ainsi l'antériorité de Toussaint,

au moins pour l'utilisation d'un antiseptique.

Vaccination contre la rage.

En Europe la rage était en extension depuis le XVIème siècle. La maladie était relativement rare mais toujours mortelle lorsqu'elle était déclarée. Comme

l'agonie s'accompagnait d'horribles souffrances la rage avait une image terrifiante. Quand Pasteur aborde le problème on considérait que la

longue période d'incubation s'expliquait par une lente remontée du virus le long des nerfs depuis la morsure jusqu'au système nerveux central. D'ailleurs

Pasteur montra que le temps d'incubation était très réduit si l'inoculation était faite au niveau cérébral après trépanation du chien.

En 1879 un vétérinaire lyonnais, Galtier, avait indiqué que le lapin était un bon matériel d'expérimentation. Pasteur aura à l'égard de

Galtier la même attitude qu'avec Toussaint. Pourtant Galtier a fait avant Pasteur une étude très complète de la rage et réussi à immuniser

des moutons. D'ailleurs en 1907 l'Institut suédois Karolinska envisageait, parait-il, de proposer la candidature de Galtier pour le prix Nobel

; Malheureusement Galtier décède en 1908. Bien sûr, ni Galtier ni Pasteur n'avaient pu voir l'agent de la rage puisqu'il s'agit d'un virus à

ARN indécelable en microscopie optique. La fig 14 montre ce virus en forme d'obus, l'enveloppe garnie de sortes de spicules qui sont des glycoprotéines. Les

travaux sur la rage se dérouleront à l'ENS rue d'Ulm mais aussi à l'annexe de Garches.

L'annexe de Garches

L'annexe de Garches a été édifiée sur le domaine de Villeneuve l'étang actuellement sur la commune de Marnes-la-Coquette. Ce domaine comportait un château

édifié au XVIIIème siècle qui avait appartenu au maréchal Soult puis à la duchesse d'Angoulême, dauphine de France. Le domaine est acheté par le futur Napoléon

III en 1852. Ultérieurement l'empereur y fait construire un bâtiment, baptisé le pavillon des cent-gardes (fig. 11) destiné à loger la garde d'honneur

lorsqu'il venait au château de Saint-Cloud.

Fig. 11 : le pavillon des cent-gardes

En 1878 le domaine devient domaine public et une partie sera concédée à Pasteur pour qu'il poursuive ses recherches sur la

rage. Cette perspective fut fortement combattue par les communes de Garches, Vaucresson, Marnes et St-Cloud qui ne souhaitaient pas voir des chiens enragés dans

leur voisinage. Néanmoins Pasteur put s'installer dans le pavillon des cent-gardes et y loger jusqu'à soixante chiens. Pasteur

passera beaucoup de temps à Villeneuve où il se plaisait, dit-on ; il y mourra en 1895 d'une crise d'urémie, veillé par un de ses

élèves, Bordet.

Fabrication du vaccin et premiers essais

Après de nombreuses expériences faites sur des chiens, des lapins et même des singes, Pasteur hésite encore sur la manière d'aborder la

vaccination contre la rage. En désespoir de cause il applique sa méthode d'atténuation de la virulence inaugurée avec le choléra des poules ; il prélève des

fragments de moelle épinière de lapins enragés et les conserve dans des flacons bien bouchés contenant un agent desséchant, la potasse, ce qui lui avait été

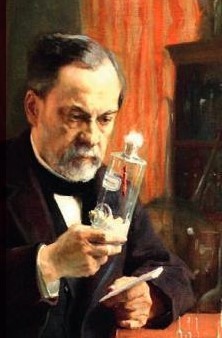

suggéré par Roux. Tout le monde a vu le tableau du peintre finlandais Edelfelt représentant Pasteur examinant l'un de ces flacons contenant

le fragment de moelle (fig. 12). Cette moelle porteuse du virus atténué par le séjour en milieu desséchant lui sert pour préparer son vaccin qui s'applique

en inoculations successives. Il ne s'agissait pas d'une véritable vaccination préventive mais bien d'un traitement curatif rendu possible par la longue

incubation de la maladie.

Fig. 12 : l'examen Fig. 13 : les patients russes Fig. 14 : le virus de la rage

Le coup de maître est la guérison du petit joseph Meister (1885) puis du berger Jupille qui avait défendu plusieurs enfants contre un chien

enragé. A partir de ce moment, sa renommée aidant, Pasteur put faire état d'un nombre impressionnant de guérisons (830 en 3 mois). Des

patients mordus venaient de partout, même de Russie (fig. 13) et même des Etats-Unis où le journal World collecte des fonds pour envoyer en France 4 enfants

mordus ; le voyage a de larges échos dans la presse américaine.

Le nombre des cas de rage augmentait dans des proportions considérables si bien qu'un détracteur de Pasteur, il en avait encore, le docteur

Lutaud pouvait dire qu'avec « 4000 cas pendant l'année on serait tenté de croire que les gens deviennent enragés à plaisir depuis qu'on leur offre une

certitude de guérison » . Pourtant l'innocuité du vaccin n'était pas indiscutable, on parla même de rage de laboratoire. Il est probable que quelques

morts ont entachés cette belle réussite. L'un des premiers décès fut celui d'une petite fille hospitalisée à l'hôpital de Saint-Denis et morte deux jours après

l'injection, ce qui faillit faire rejeter le vaccin. Puis c'est l'affaire Rouyer.

L'affaire Rouyer

Le 20 octobre 1886 un enfant mordu par un chien enragé est soumis au traitement vaccinal. Mais l'enfant meurt le 26 novembre à l'hôpital où on

l'a transporté pour des douleurs lombaires. Le père soutient que le décès est dû au traitement. A cette période, Pasteur est en Italie. Deux

de ses collaborateurs, Loir* et Grancher*, assistent à l'autopsie en même temps que deux témoins représentant Rouyer, l'un est Clémenceau car il a soutenu une

thèse de médecine sur la génération spontanée et s'est opposé à Pasteur une vingtaine d'années plus tôt. Le professeur Brouardel* pratique

l'autopsie. Les reins sont congestionnés et l'urine opaque : on suspecte une maladie rénale. Le principal collaborateur de Pasteur, Emile Roux,

mis au courant de la gravité de la situation demande un prélèvement de moelle pour l'inoculer à des lapins. Brouardel prélève le bulbe. Roux inocule deux

lapins. Après deux semaines les deux lapins sont paralysés, premier signe de rage chez le lapin. Assurément la vaccination n'a pas été efficace. Loir se rend

en Italie pour informer Pasteur de la gravité de la situation qui risque de remettre en cause la méthode vaccinale contre la rage.

* Adrien Loir (1862-1941) est un neveu par alliance de Pasteur. Bactériologiste il est assistant dans le laboratoire de Pasteur. En 1886 il installe à Saint-Pétersbourg un laboratoire antirabique. Il voyage ensuite en Australie et tente d'éradiquer la prolifération des lapins par l'utilisation de l'agent du choléra des poules (Pasteurella avicida). Jean-Joseph Grancher (1843-1907), professeur de médecine, pédiatre, il exercera à l'hôpital de enfants malades (Necker). C'est lui qui inocule le vaccin au petit Joseph Meister. En 1903, il fonde « l'œuvre Grancher » destinée à la lutte contre la tuberculose. Paul-Camille-Hippolyte Brouardel (1837-1906) spécialiste de médecine légale, ayant exercé dans les hôpitaux de la Pitié et Saint-Antoine, c'est un vigoureux défenseur des thèses de Pasteur sur la vaccination. Il prononcera l'éloge funèbre de Pasteur en 1895.

En fait l'affaire fut désamorcée*. Il semble que Brouardel, conscient que l'accident peut faire rejeter le traitement antirabique, ait convoqué Roux discrètement et lui ait demandé s'il croyait vraiment à l'efficacité de son vaccin. Alors que Pasteur est toujours en Italie, Roux et Brouardel se rendirent à l'Académie le 4 Janvier 1887. Roux fait un faux manifeste en prétendant que les lapins se portent bien, quant à Brouardel il attribue le décès de l'enfant à une insuffisance rénale. Pasteur a préféré, semble-t-il, se tenir à l'écart de cette affaire

* Loir raconte que quelques jours après son voyage à Bordighera où résidait Pasteur, Grancher, qui avait vu Brouardel à la Faculté, vint dire à Roux que le doyen le priait d'urgence de venir lui parler chez lui, le soir. C'est à ce moment que Brouardel, en accord avec Roux, décida de faire un faux témoignage devant la justice pour dissimuler que l'enfant était mort de la rage. Loir raconte que Roux lui répéta sa conversation avec Brouardel : « comme celui-ci savait que j'étais opposé à l'application du traitement à l'homme ; ayant foi en moi, il m'a demandé si, malgré mon opposition, je croyais suffisamment à ce traitement pour consentir à prendre la responsabilité de le mettre au point, cas dans lequel il me ferait confiance. J'ai répondu affirmativement... » Brouardel ajouta : « Si je ne prends pas position en votre faveur, c'est un recul immédiat de cinquante ans dans l'évolution de la science. Il faut éviter cela. » Probablement, dans l'esprit des protagonistes, ce mensonge était justifié par le progrès que représentait cette vaccination mais ils ne pouvaient ignorer qu'il y avait eu de nombreux cas de rage après vaccination, Pasteur lui-même en reconnaissait une douzaine rien qu'en France. De plus ils semblent avoir eu la certitude qu'il y en aurait bien d'autres, mais que jamais, ni à cette époque ni plus tard, il ne serait réclamé de dommages et intérêts ni question d'interrompre les essais de vaccination.

Quel a été le destin du vaccin Pasteur ?Le vaccin Pasteur à base de moelle desséchée sera utilisé en France pendant plusieurs années mais sera remplacé par un vaccin phéniqué puis par des vaccins obtenus sur œufs de poule et enfin sur cultures cellulaires. Les vaccins antirabiques actuels protègent mais pour une durée limitée, aussi, à l'institut Pasteur, on cherche à perfectionner le vaccin en étudiant particulièrement la glycoprotéine virale qui est la cible principale des anticorps neutralisants. La figure 13 présente le virus avec son enveloppe garnies de spicules qui sont ces fameuses glycoprotéines. La chose n'est pas sans importance car on dénombrerait encore de l'ordre de 50 000 morts par rage chaque année dans le monde.

2 - Les collaborateurs et l'héritage

Emile Roux

Après des études de médecine, Emile Roux (1853-1933) entre au laboratoire de Pasteur sur les recommandations de Duclaux. Principal élève de Pasteur, il a participé à tous les travaux sur la maladie du charbon, le choléra des poules et la rage.

Fig. 15 : Emile Roux Fig. 16 : 1er cours de microbie technique (1889)

Mais la grande découverte de Roux c'est la sérothérapie qu'il partage avec Von Behring (qui aura le prix Nobel) et Kitasato. Cette technique permet de

transférer passivement l'immunité. Avec Yersin, en 1888, Roux avait isolé le poison, on dit maintenant la toxine, de l'agent de la diphtérie. Il immunise des

chevaux contre cette toxine et obtient un sérum. En 1891, Roux mène une série de recherches avec Louis Martin et des médecins de l'hôpital des enfants malades.

Plus de trois cents cas furent traités avec le sérum antidiphtérique. La technique d'immunisation fut critiquée mais cela n'empêcha pas l'ouverture d'une

souscription pour « le vaccin du croup » lancée par le Figaro.

Roux fut non seulement un grand chercheur mais aussi un enseignant apprécié. On lui doit la création (1889) du cours de « microbie technique » qui

introduisit la microbiologie en France et qui deviendra le grand cours de l'Institut. Il sera directeur de l'Institut de 1904 à 1933

Ils ont contribué pour une part importante aux découvertes qui ont fait la renommée de Pasteur . Citons-en quelques-uns :

Emile Duclaux (1840-1904). Normalien, c'est un physico-chimiste. Sa carrière est associée aux travaux de Pasteur sur les maladies du ver à

soie, sur la génération spontanée ainsi que sur les fermentations. Il publie un monumental traité de microbiologie en quatre volumes entre 1898 et 1901. La

première édition s'intitule Ferments et maladies, la seconde Le microbe et la maladie car , entre-temps, Sédillot a proposé le nom de microbe pour

regrouper les organismes microscopiques. A la mort de Pasteur, Duclaux prend la direction de l'Institut de 1895 à 1904. Il est aussi un

spécialiste de l'hygiène sociale.

Charles Chamberland (1851-1908). Physicien normalien. Il aide Pasteur dans ses travaux sur la stérilisation. Il met au point le filtre

Chamberland en porcelaine dont les pores sont si petits qu'ils retiennent les bactéries. Les particules filtrables sont les vrais virus. Il invente également

un autoclave, sorte d'étuve à stériliser. Enfin il participe également aux travaux sur le choléra des poules et le charbon.

Louis Thuillier (1856-1883) a également une formation de physicien Il participe aux travaux sur la rage et le charbon. Il découvre l'agent d'une maladie du

porc, le rouget qui se transmet souvent à l'homme par une plaie de la main. AvecPasteur, il met au point un vaccin. En 1883, il part en

mission en Egypte pour étudier une épidémie de choléra mais décède de cette maladie à Alexandrie. Malgré la rivalité qui existait entre Pasteur

et Koch, ce dernier, également présent pour étudier le choléra, assistera aux obsèques de Thuillier.

Edmond Nocard (1850-1903) est vétérinaire. Il dirige d'abord le service de médecine clinique de l'école d'Alfort. Il entre au laboratoire de Pasteur

en 1880. Il participe avec Pasteur et Roux à l'expérience de Pouilly-le-Fort. Il fait de nombreux travaux de bactériologie et

découvre le genre Nocardia, agent d'atteintes pulmonaires et de tumeurs de la peau.

Louis Martin (1864-1946) est médecin. Il travaille avec Roux et devient directeur du service de sérothérapie puis directeur de l'hôpital Pasteur

. Il sera directeur de l'Institut de 1934 à 1940.

Alexandre Yersin (1863-1943) : c'est un médecin suisse. En 1885, il vient en France, à l'Hôtel- Dieu pour achever des études de médecine commencées en Suisse

et en Allemagne. Il y rencontre Roux dont il devient l'assistant. Avec Roux, il découvre la toxine diphtérique. A partir de 1890 il part en Indochine et y fait

des missions d'exploration en Annam et en Cochinchine puis se lance dans la culture de l'Hévéa. En 1894, à Hong-Kong, il découvre l'agent de la peste

(Yersinia pestis) . Il a créé deux Instituts Pasteur, un en Cochinchine, l'autre en Annam à Nha Trang où il mourra en 1943. Une vie si

romanesque méritait bien d'être contée : un ouvrage de Patrick Deville lui est consacré (Peste et Choléra , prix Fémina, édition du Seuil, 2012)

Fig. 17. : l'héritage pastorien

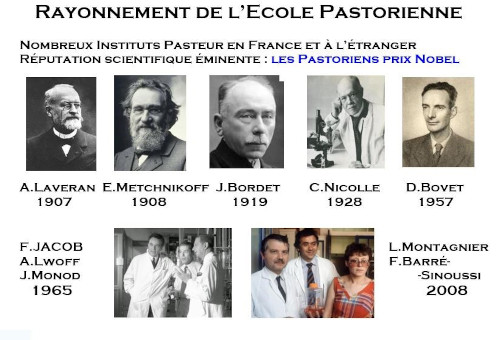

L'héritage pasteurien(fig. 17), c'est 130 Instituts dans le monde et plusieurs prix Nobel : Laveran, pour des travaux de parasitologie, le paludisme, Metchnikoff, Bordet, travaux d'immunologie, Nicolle, pour sa contribution à l'étude du typhus (mise en évidence de son vecteur, le pou) et la découverte du toxoplasme, Bovet, pour ses études sur les sulfamides à l'Institut et sur les neurotransmetteurs, Lwoff, Jacob et Monod pour leurs recherches sur le contrôle génétique du fonctionnement des enzymes et des virus. Enfin Montagnier et Barré-Sinoussi, pour la découverte du virus du sida.

3 - Conclusion

Pour finir, après avoir évoqué la fructueuse carrière scientifique de Pasteur, les mérites et la diversité des découvertes de ses disciples et

de ses héritiers, on ne peut que s'interroger sur une personnalité qui a su promouvoir un mouvement d'une telle ampleur. Et le Pasteur que

nous avons découvert est bien loin de l'image d'Epinal que l'on se faisait de lui.

L'œuvre scientifique

Exceptées les recherches sur les cristaux et la génération spontanée, les travaux scientifiques de Pasteur ont le plus souvent une portée

appliquée, ils sont souvent initiés par un problème technique à l'instigation d'industriels ou des pouvoirs publics. De plus, Pasteur cesse

ses recherches lorsqu'elles ne sont plus utiles pour les applications. On ne trouve pas chez Pasteur de travaux destinés à approfondir la

nature des mécanismes en cause : pas d'étude sur les maladies, le mode d'action des germes ou les mécanismes immunitaires. Ces préoccupations-là seront celles

de ses héritiers comme Metchnikof, Bordet ou, plus tard, Lwoff, Jacob et Monod et bien d'autres.

Mais ce qui est remarquable dans l'œuvre de Pasteur, c'est la diversité des thèmes successifs : en 40 ans, le chimiste des cristaux est devenu

le biologiste et le médecin vainqueur de la rage.

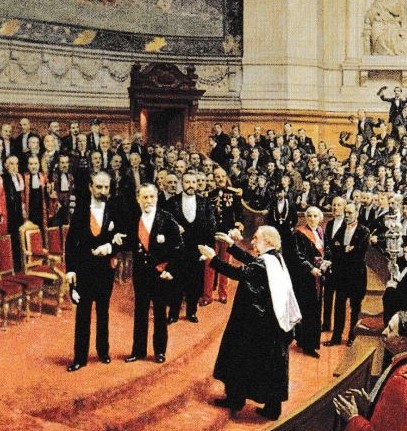

Fig. 18 : le Jubilé (détail) Fig. 19 : la crypte de l'Institut

Considéré comme un bienfaiteur de l'humanité pour ses travaux sur l'hygiène et la vaccination, membre des trois académies, détenteur de multiples décorations

françaises et étrangères, possesseur de nombreux brevets, Pasteur voit son œuvre couronnée par la construction de l'Institut Pasteur

(1888) et le Jubilé le 27 Décembre 1892 à la Sorbonne (fig. 18). Une toile du peintre Rixens illustre l'évènement. On y voit Pasteur

au bras du Président Sadi-Carnot, accueilli par Lister, sous la grande fresque de Puvis de Chavannes qui orne l'amphithéâtre. En 1895 Pasteur

meurt. On lui organise des obsèques nationales à Notre-Dame. Pasteur repose désormais dans la crypte de l'Institut (fig. 19).

L'homme

Homme de pouvoir, Pasteur a su construire une école de pensée dont le rayonnement est attesté par le nombre des prix Nobel et plus d'une

trentaine d'Instituts édifiés dans le monde. Actuellement avec plus de 130 unités de recherche, plusieurs centaines d'étudiants, en master ou en doctorat, et

des associations avec de grandes universités, l'héritage pasteurien perpétue encore la notoriété de son créateur.

Pasteur, homme d'ordre et bien-pensant fut un bon représentant de la bourgeoisie de la fin du XIXème siècle. C'était un homme autoritaire

parfois violent, très respectueux de l'ordre établi, volontiers proche du pouvoir, ce qui servait sa carrière et son œuvre scientifique. Il a côtoyé avec une

égale aisance l'Empire de Napoléon III et la République.

Comme scientifique, c'était un chercheur plus organisateur qu'original, mettant parfois ses options scientifiques au service de ses intérêts. Dans

l'expérimentation il faisait preuve d'une grande rigueur, parfois tatillonne. Il faisait aussi preuve d'une capacité particulière à exploiter les connaissances

de ses prédécesseurs, qu'il pouvait oublier de citer, et à s'entourer de collaborateurs de grande qualité dont il pouvait négliger la contribution. Dans ses

interventions orales ou ses écrits, il critiquait avec virulence ses adversaires et imposait ses points de vue grâce à une argumentation sans faille. Par ses

capacités de metteur en scène enfin, il pouvait transformer la description de ses travaux en un spectacle qui forçait l'admiration et qui le valorisait.

Dans toute son œuvre Pasteur s'est révélé spiritualiste, séparant nettement la vie de la matière inanimée et néanmoins positiviste, limitant

la démarche scientifique à la seule expérimentation. Cette double option lui permettait de réserver à la fois le domaine de la métaphysique et celui de la

religion.

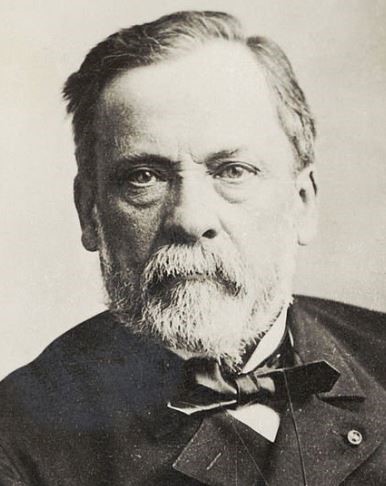

Pour terminer ce bref exposé de l'œuvre de Pasteur et de son héritage, retrouvons le Père fondateur, rappelons-nous son visage (fig. 21) et

le cénacle de ses élèves (fig. 22).

Fig. 21 : Pasteur Fig. 22 : Pasteur et certains de ses élèves A gauche, 1er rang : Calmette, Martin et Roux

Bibliographie récente :

Pasteur, Michel Morange, Gallimard,432 p.24 €

Pasteur, Annick Perrot et Maxime Schwartz,239 p, Taillandier.20,90 €

Louis Pasteur, une vie au service de la vie, bande dessinée, éd. du Sekoya.14,50 €

Illustrations issues de Wickipédia et de la collection de l'Institut Pasteur.

J.R. - 12/2022